生物多様性保全

関連するSDGs目標

当社グループは「自然との共生」をマテリアリティの一つとして位置付け、ステークホルダーと連携しながら生物多様性の保全活動に取り組んでいます。

方針・基本的な考え方

2022年12月に開催された生物多様性条約 第15回締約国会議(COP15)において、生物多様性に関する新たな世界目標である「昆明・モントリオール生物多様性枠組」が採択されました。2050年のビジョンである「自然と共生する世界」に向けて、企業にはより一層の取り組みが求められています。

当社グループは、事業活動が生態系サービスに依存し、同時に影響を与えていることを認識し、生物多様性の保全が環境経営の重要課題であると考え、事業を通じてネイチャーポジティブ※1 の実現に向けた取り組みを進めていきます。

当社グループの中には、自然豊かな国立公園や県立自然公園に隣接している事業会社もあり、それぞれの立地や周辺環境に合わせて生物多様性保全活動を推進しています。

そして、バリューチェーン全体において、自然資本への依存と影響、およびリスクと機会について分析・評価し、生物多様性の観点で重要な地域に近接する場所で事業を行う場合は、生物多様性への負の影響を最小化するため、ミティゲーション・ヒエラルキー※2の原則に沿って、影響の回避・低減策に取り組みます。

また、生物多様性の保全には、役員・従業員への教育や啓発、地域社会を含むさまざまなステークホルダーとの連携も重要であると考え、気候変動や資源循環も含めて統合的な取り組みを進めていきます。そして、TNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)のフレームワークに則った情報開示をしていくとともに、各種イニシアティブへの参画、協働にも取り組んでいきます。

※1 ネイチャーポジティブ:自然を回復軌道に乗せるため、生物多様性の損失を止め、反転させること

※2 ミティゲーション・ヒエラルキー:生物多様性への影響に対する施策の優先順位付けの考え方

TNFD提言への対応

TNFDは、自然資本に関する事業のリスク・機会を適切に評価し、開示するための枠組みを構築する国際的なイニシアティブであり、2023年9月に最終提言を公表しました。当社はTNFDの理念に賛同し、2025年10月にTNFD Adopterへ登録しました。

まずはTNFDの最終提言に沿った初期的な調査と開示を行いましたが、今後は、主要拠点における生態系の重要性に関わる調査を進め、特定したリスク・機会への対応策を検討のうえ推進していきます。

さらに、取り組みの進捗について適宜評価を行い、開示情報の拡充を進めていきます。

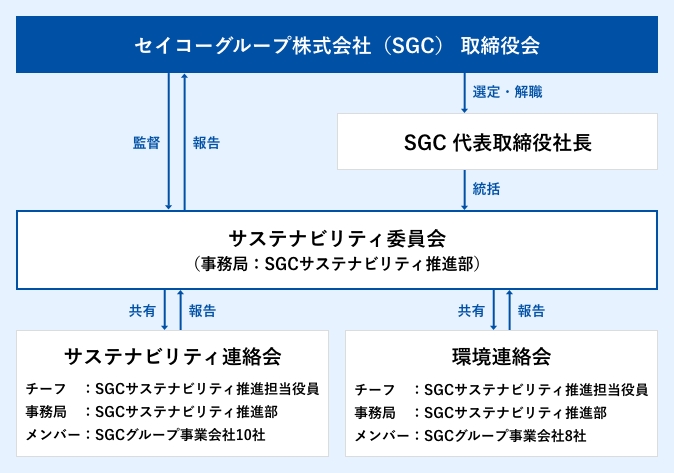

ガバナンス

生物多様性保全を目的とした自然資本に係る重要事項は、当社グループのサステナビリティに関する方針の策定や、それに基づく活動を円滑に行うために設置されたサステナビリティ委員会で議論のうえ決議され、取締役会に報告されます。取締役会はサステナビリティ委員会の監督機能を担っており、定期的に自然との共生を含むマテリアリティに係る重要事項について議論を行います。

推進体制

各役割

取締役会

サステナビリティ委員会からの決議内容について年1回以上報告を受け、課題への取り組みや進捗状況の監督機能を担います。また、定期的に自然資本に係る重要事項について議論を行います。代表取締役社長(自然資本に係る統括者)

自然資本に係る重要事項は、代表取締役社長が統括します。代表取締役社長は、サステナビリティ委員会の委員長を担い、自然資本に係る重要事項を含む、当社グループのサステナビリティに関わる方針の策定や、それに基づく活動全般に関する経営判断の最終責任を負っています。サステナビリティ委員会

自然資本に係る統括者である代表取締役社長を委員長とし、サステナビリティ推進担当役員をはじめとした常勤役員、グループ各社代表取締役がメンバーとなり構成されています。自然資本に係る重要事項を含む、当社グループのマテリアリティに関する事項につき、原則年2回の定例会、必要に応じて開催される臨時委員会で議論のうえ決議を行い、決議内容を取締役会に報告します。サステナビリティ委員会で決議された内容に基づき、担当役員が中心となって活動を進めています。

戦略

当社グループの主な事業分野について、バリューチェーン全体を対象として、自然資本への依存・影響とリスク・機会を俯瞰的に評価しました。

今後はLEAPアプローチに従い、「優先地域」の特定・評価を行うなど、より深化させていきます。

依存・影響の特定・評価

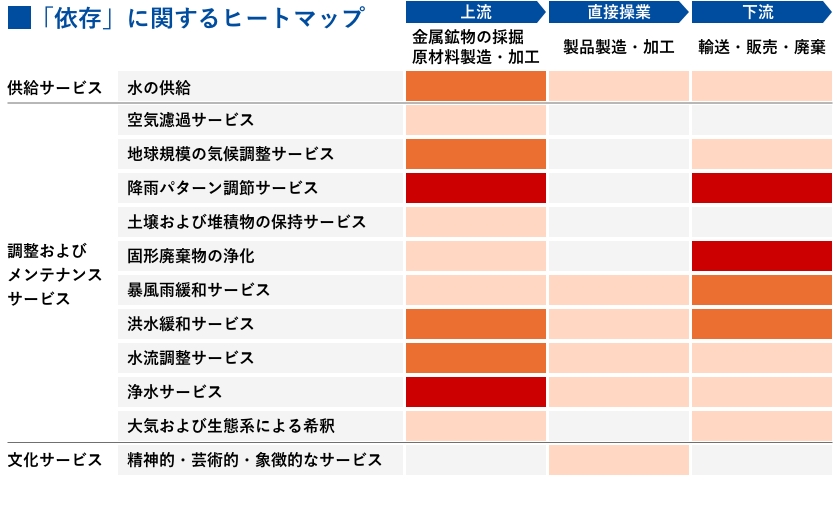

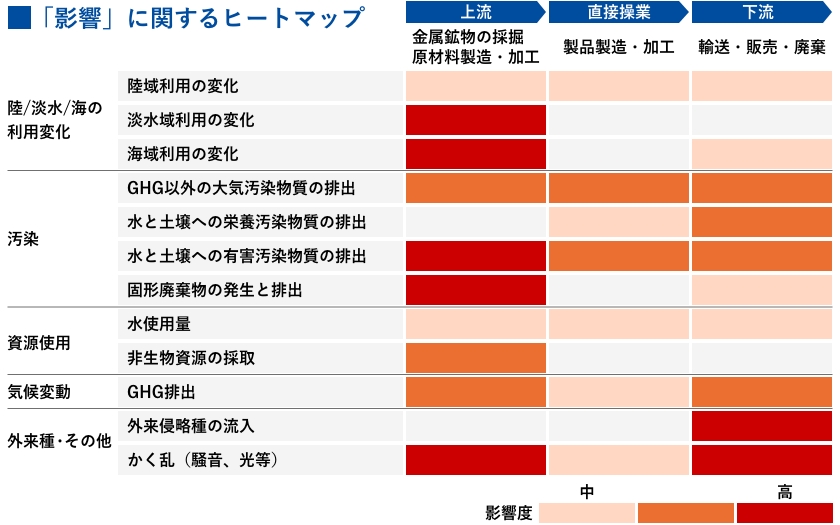

ENCORE(組織が自然関連のリスクや影響を把握するための分析ツール)を活用し、対象とした主要な製造関連事業の活動と関わりの深い生態系サービスを特定し、依存と影響を5段階で評価したうえで、中程度以上の3段階を抽出しました。可視化したヒートマップは以下の通りです。

その結果、依存の観点では、バリューチェーン上流の金属鉱物の採掘や原材料の製造・加工において、降雨パターンの調節、浄水などに、また下流の輸送・廃棄において、降雨パターンの調節、固形廃棄物の浄化といった生態系サービスに依存している可能性があることを把握しました。

影響の観点では、上流の金属鉱物の採掘において、淡水域・海域に対する土地改変や、廃棄物による水と土壌の汚染などの影響を及ぼしている可能性があることを把握しました。

リスク・機会の特定・評価

自然資本への依存・影響の評価をもとに、当社グループの事業活動において、財務的な影響度が高いと考えられるリスクと機会を以下の通り特定しました。今回は、主な事業についてバリューチェーン全体を俯瞰的に評価した結果、主に規制への対応や調達コストの高騰などの移行リスクが確認されました。機会では、原料や水などの資源の効率化が有効であることが示唆されました。今後は自然資本への依存・影響度が高い事業拠点を特定し、リスク・機会への具体的な対応策を検討のうえ推進していきます。

| リスク区分 | リスク内容 | ||

|---|---|---|---|

| リスク | 移行 | 政策・規制 | ・水使用量の制限、汚染に関する規制強化、温室効果ガス排出規制強化、RoHS指令強化などによる調達品コストの上昇や代替品への切り替えに伴う商品開発費用の発生 |

| 市場 | ・環境負荷低減を求める消費者の購買行動の変化に対応できない場合の収益減少 | ||

| ・顧客の環境志向変化を背景とした、調達品の変更に伴うコストアップや商品開発費用の発生 | |||

| 技術 | ・自然への負荷が少ない技術への移行のための技術開発、導入等の費用の増加による調達品コストの上昇 | ||

| ・自然への負荷が少ない技術等、研究開発の対応の遅れによる収益低下 | |||

| 機会区分 | 機会内容 | |

|---|---|---|

| 機会 | 資源の効率化 | ・リサイクル原料の利用、3Rの徹底、温室効果ガス排出削減に資する生産技術の導入によるコストダウン

・節水や水の循環利用促進につながる設備の導入による安定した生産とコストダウン |

| 市場 | ・森林保全や海洋保護の活動等、生物多様性保全に関連付けた製品による市場評価の獲得および収益の増加 | |

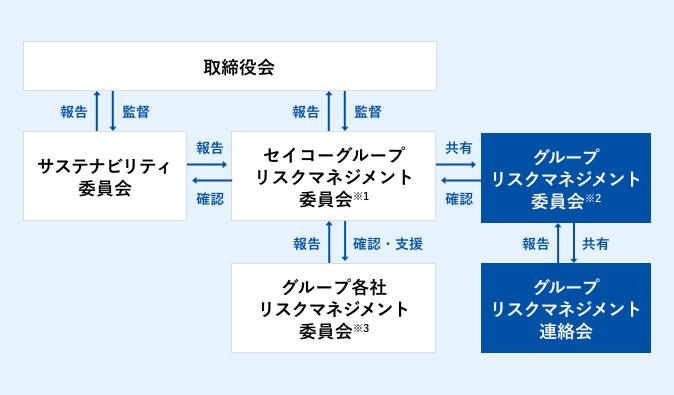

リスクと影響の管理

当社グループでは、グループの事業に重大な影響を与えるリスクを一元的に管理すべく、当社の代表取締役社長を委員長とするセイコーグループリスクマネジメント委員会(以下「当社リスクマネジメント委員会」)が中心となり、グループ全体のリスク管理体制の整備・強化に取り組んでいます。また、当社およびグループ各社の相互において、緊密な連携、協調の下でグループリスクマネジメントを円滑に推進するため、グループ各社の代表取締役で構成するグループリスクマネジメント委員会を設置し、グループ全体のリスクを確認・共有する体制としています。

自然関連の依存・影響とリスク・機会の評価については、TNFDのLEAPアプローチに基づいて実施しています。特に重要な依存・影響とリスク・機会についてはサステナビリティ委員会で特定・評価し、決議を行ったうえで、その決議内容については取締役会に報告する体制となっています。加えて、サステナビリティ委員会で決議されたリスクを、当社リスクマネジメント委員会に報告しています。今後は依存・影響とリスク・機会に関する具体的な対応策についても検討のうえ、サステナビリティ委員会にて決議し、推進していきます。

グループリスクマネジメント推進体制

各役割

セイコーグループリスクマネジメント委員会 ※1

代表取締役社長を委員長とし、グループ横断で対処すべきリスクへの対応に取り組んでいます。また、当社およびグループ各社のリスクオーナーより報告を受け、各社のリスクマネジメントの推進を支援しています。グループリスクマネジメント委員会 ※2

常勤役員とグループ各社の代表取締役で構成され、グループ全体のリスクの確認・共有、グループ重要リスクへの対応のモニタリング・情報共有を行っています。グループ各社リスクマネジメント委員会 ※3

グループ各社は、各社リスクマネジメント委員会を中心に、自律的にリスクマネジメントを推進しています。サステナビリティ委員会

自然関連の依存・影響とリスク・機会を含む、当社グループのマテリアリティに関する事項につき、議論のうえ決議を行い、決議内容を取締役会に報告します。加えて、リスクへの対策や進捗をセイコーグループリスクマネジメント委員会に報告します。

指標と目標

当社グループでは自然関連の指標として、取水量、温室効果ガス排出量や廃棄物の排出量、再資源化率等を定量的に把握しています。

取水に関しては、2026年度に2021年度比で取水量を5%削減、取水量売上高原単位を維持するという目標を定めています。

温室効果ガス排出量に関しては、2030年度をターゲットとして、Scope1,2は2022年度比で42%削減、Scope3(カテゴリ1,11)は2022年度比で25%削減という目標を設定しており、2050年度にはネットゼロの実現を目指しています。

再資源化に関しては、2030年度に国内拠点の再資源化率 90%以上という目標を定めています。

目標達成に向けた活動を進めながら、今後はTNFDの開示指標に沿った追加的な指標・目標の設定について検討していきます。

2024年度総括

2024年度も生物多様性への配慮の一環として、節水や水のリサイクルによる取水量削減や、省エネ活動や再エネ化による温室効果ガス排出量の削減、廃棄物の再資源化につとめました。

各事業会社では、生物多様性に配慮した土地利用の一環として、絶滅のおそれのある野生生物種の保護、緑化活動、啓発活動として、いきものモニタリングや自然観察会の開催など、それぞれの立地や周辺環境に合わせた生物多様性保全活動を推進しました。これらの活動には社員自らが参加することで、生物多様性への理解が深まりました。また、2011年より保全活動に取り組んできた盛岡セイコー工業(株)では、敷地内に有する「わくわくの森・わくわくトープ」が2024年9月に環境省の「自然共生サイト」に認定されました。

製品に関しても、環境配慮型製品の配慮項目の一つとして「生物多様性への配慮」を設定し継続的に取り組みました。

取り組み事例

生物多様性に配慮した土地利用

絶滅のおそれのある野生生物種の保護

セイコーNPC(株)那須塩原事業所では、敷地内の一角でキンラン・ギンランが多数確認されています。かつては雑木林に群生していたこれらの植物も、近年では個体数が減少しています。生息環境の変化によっては絶滅の可能性が高まることから、当事業所が立地する栃木県では両種とも「準絶滅危惧」に指定されており、キンランは環境省でも同様に指定されています。

当事業所では、これらの植物を見守りながら毎年の開花を楽しみにしており、2025年も5月初旬にはキンラン34株、ギンラン63株の開花が確認されました。これらの群生地の保護や整備にも取り組んでいます。また、シュンラン、ヤブラン、オオバギボウシなどの生息も確認されており、敷地内の生物多様性の豊かさを実感しています。

2024年には会社創立50周年を記念し、芝桜と花桃の植樹を実施するなど、緑化活動も推進しました。

左からキンラン・ギンラン

千葉県内に所在するセイコーインスツル(株)の2つの事業所※では、2016年2月よりヒメコマツの育成を行っています。ヒメコマツは絶滅の危険性が極めて高く、保護・回復のための対策が急務とされる種として、千葉県では最重要保護生物に指定されています。両事業所は千葉県が策定した「ヒメコマツ回復計画」の一環として募集した「ヒメコマツ系統保存サポーター」に登録し、保護活動に参加しています。生育状況については毎年10月に千葉県に報告し、ヒメコマツの遺伝系統の保存に協力しています。この活動を通じて、生物多様性への理解を深めるとともに、地域との連携を図っています。

※ 2事業所:高塚事業所(千葉県松戸市)、大野事業所(千葉県市川市)

高塚事業所のヒメコマツ

緑化活動

エスアイアイ・クリスタルテクノロジー(株)では、社員による敷地の緑化活動を継続的に実施しています。2025年5月には64名の社員が参加し、部門ごとに担当エリアを分担し、まずは草刈りなどによる緑地の整備を行いました。続いて、芝桜や一年草など、さまざまな植物の苗を植栽しました。この活動は社員同士のコミュニケーションの促進にも寄与しています。

苗を植栽中

二戸セイコー(株)※では、社員による花壇づくりを継続的に推進しています。部門ごとに52.2㎡におよぶ花壇を制作・整備し、二戸市の「住みよい二戸市をつくる市民運動推進協議会」が主催する花壇コンクールに毎年参加しています。2024年度は準グランブリを受賞、2025年度は最高賞となるグランプリを初めて受賞しました。

※ 旧 二戸時計工業(株)

社員が制作した花壇

中国の大連精工電子有限公司では、これまでも生物多様性に配慮した緑地づくりに継続的に取り組んできました。植栽の取り組みを重ねた結果、現在では低木から高木まで階層的に木々が茂り、生物多様性に配慮した緑地を形成しています。緑地の維持管理においては、殺虫剤や除草剤の使用を控え、枯れ枝や落ち葉などは堆肥化して敷地内で循環させています。また、新たに巣箱やバードバスを設置することで敷地内に飛来する鳥の種類や数も増加しています。今後も、既存の緑地の質を高めるとともに、地域の生態系との調和を図りながら、より多様な動植物が生息できる環境づくりを目指していきます。

階層構造の緑地(円内は設置した巣箱)

啓発活動

いきものモニタリングと啓発活動

セイコーインスツル(株)の各事業所では、いきものの生息場所を提供する取り組みとして、敷地に巣箱やバードバスなどを設置しています。また、センサーカメラなどを活用した「いきもの調査」も実施しています。その結果、各事業所でさまざまないきものの生息が確認されています。

事業所で確認されたいきものたち

これらの調査結果や撮影された動画は、社員への啓発活動に活用し、事業所敷地内に生息するいきものや生物多様性への理解を深める機会となっています。

仙台事業所では、社員が日常的に利用するエリアにて、「私達と共存する事業所内の生き物たちの紹介」と題した動画を公開しています。また、エスアイアイ・クリスタルテクノロジー(株)では、いきもの調査の結果をポスターにまとめ、社員への啓発活動を行っています。

動画を公開

自然観察会

盛岡セイコー工業(株)と当社は、2025年5月に盛岡セイコー工業の敷地にて、第14回目となる自然観察会を開催しました。本活動は2012年より継続しており、清水建設(株)のご協力のもと、各分野の専門家から生物多様性保全に関する指導を受ける貴重な機会となっています。

今回の観察会には、行政関係者や当社グループの環境担当者など計32名が参加し、「春の生き物から、いきもの同士のかかわり・つながりを考える」をテーマに、春の植物と訪花性昆虫の関係性を通じて、生態系のつながりについて理解を深めました。事前調査では、前年度に設定したコドラート※1ごとに植物と昆虫の分布を調査し、観察会当日はその結果をもとに、訪花性昆虫の重要性や生物多様性の意義について解説が行われました。参加者からは、いきもの同士の関係性や生態系のつながりについて、より深い理解が得られたとの声が多く寄せられ、生物多様性保全活動の重要性を改めて認識する機会となりました。今後も季節ごとにテーマを変えながら、自然観察会を継続していく予定です。

また、盛岡セイコー工業と当社は、インセクトホテル※2の製作や敷地内の森などで自然と触れ合うアクティビティ を通じて、子どもたちに生物多様性の大切さを伝える「セイコーわくわく環境教室」を定期的に開催しています。

※1 一定の大きさの方形区画を設定し、その中に存在する生物相を調査する手法。

※2 廃材や落ち枝、竹筒などを用いて作る虫(インセクト)のすみか。虫の繁殖や越冬の場を提供することで多様な生態系づくりを目指す。

春の植物について専門家が解説中

製品と生物多様性

グリーン商品基準の環境配慮項目の中に「生物多様性への配慮」を設け、鉛フリー化による生態系への影響を軽減など、製品ごとに配慮する項目を設定しています。商品基準は2年毎に見直しし、製品における生物多様性への配慮を強化しています。