資源循環

関連するSDGs目標

資源を利用して製品やサービスを提供する企業にとって資源循環は重要な経営課題です。循環型社会の実現を目指し、製品のライフサイクルを通じて資源の有効活用、廃棄物の削減に取り組んでいます。

基本的な考え方

当社グループは製品の材料となる鉱物資源やプラスチック、木材や紙などの生物資源、そして生産工程では水資源など多くの資源を利用しています。製造・販売の場面だけではなく、原材料採取から廃棄・リサイクルまでの全ライフサイクルにおいて、資源の有効活用や廃棄物の削減が重要であると考え、取り組んでいきます。

まず、3Rの考え方に基づき、上流及び製造の段階から徹底して資源を効率的に利用しています。そして可能な限り再利用し、廃棄物として排出する際にはリサイクルが可能な委託先を開拓し、最終処分場への排出の最小化を図っています。

さらに、製品の企画設計段階から、製品の長寿命化や小型軽量化を図るだけではなく、顧客企業や最終消費者における効率的な資源利用やリサイクル推進に寄与する製品を目指しています。また、品質を十分に確認した上で再生材の利用や再資源化を進めています。

今後はサーキュラーエコノミーに向けた取り組みも推進していきます。

2023年度総括

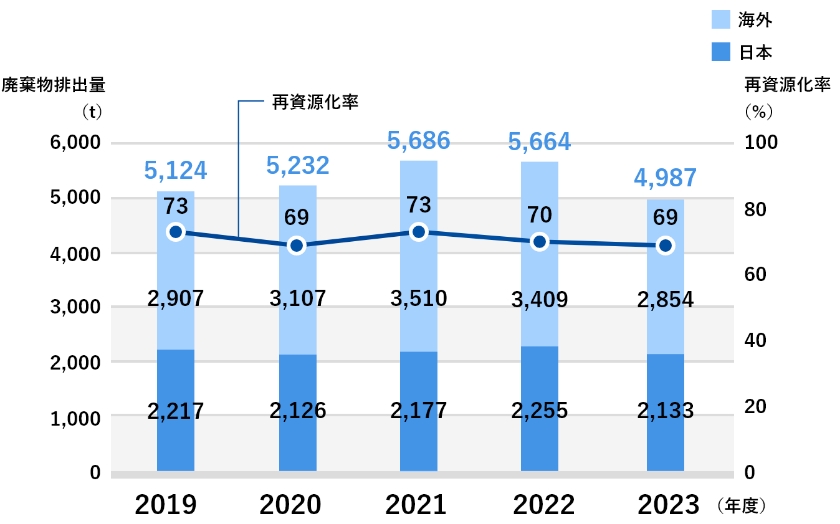

2023年度もライフサイクルの視点で資源循環に取り組みました。環境配慮型製品の企画開発においては、プラスチックの削減を含めた3Rの項目を評価し、材料からの取り個数の向上、製品の小型化を推進しました。製造段階においては、継続的な取り組みとして洗浄工程での洗浄剤のリユース、樹脂類のリサイクルに努めました。また、廃棄物として排出する際は、可能な限りの減量化を図り、同時に廃棄物処理に関する遵法を確実にしました。

この他、オフィス業務では、電子化を進めることでペーパーレスを促進しました。これらの取り組みにより、廃棄物の排出量は4,987トンとなり、前年度より677トン削減しました。

また、お客様にご利用いただく製品においては、保証書や取り扱い説明書の電子化、FSC®認証紙の採用拡大などに取り組みました。

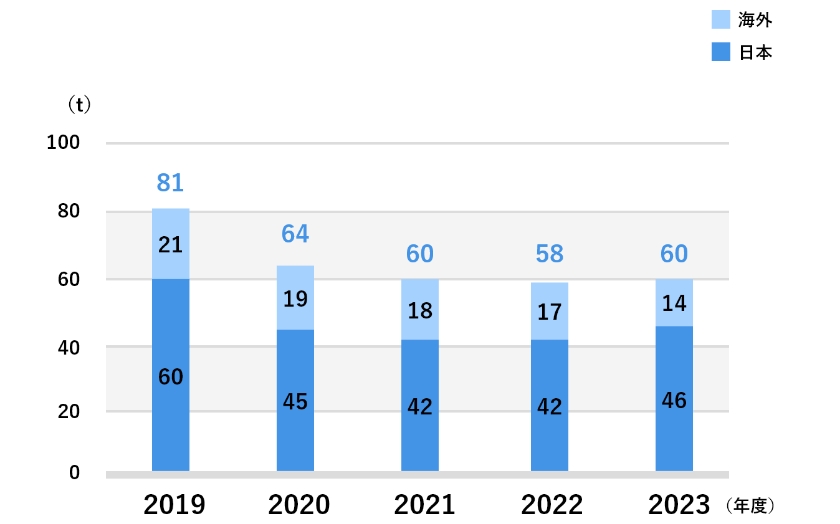

廃棄物排出量と再資源化率4,987 t

※再資源化率には熱回収を含んでいます。

用紙使用量60 t

ライフサイクルにおける取り組み

開発・設計

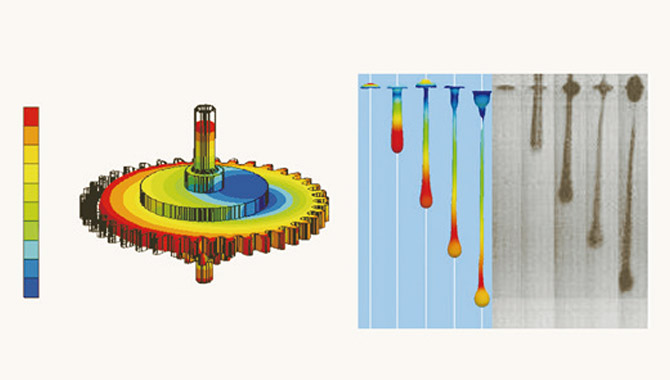

製品開発、設計段階において、部品材料の応力状態や成形部品の樹脂流動状態など、肉眼では見ることのできない物理現象をコンピュータシミュレーションすることで、設計や製品性能の検証に活用しています。また、製品や部品のみならず、インクジェットプリンターのヘッドから吐出されるインク(液体)の流動解析にはスーパーコンピュータと並列計算ソフトウエアを組み合わせた3次元解析を利用しています。これらの解析により、製品性能の向上や設計期間の短縮に加え、試作レスによるエネルギー・材料使用量の削減などの環境負荷削減にもつながっています。

歯車の樹脂流動(左)やインクの吐出状況をシミュレーションした画像

製造

製造事業会社では3Rの考えを基本に継続的に資源循環に取り組んでいます。製造工程での化学物質使用量の削減や代替化、再利用や再資源化は日常的な活動になっています。

また、水は貴重な自然資本であるという認識のもと、水資源の循環利用にも取り組んでいます。

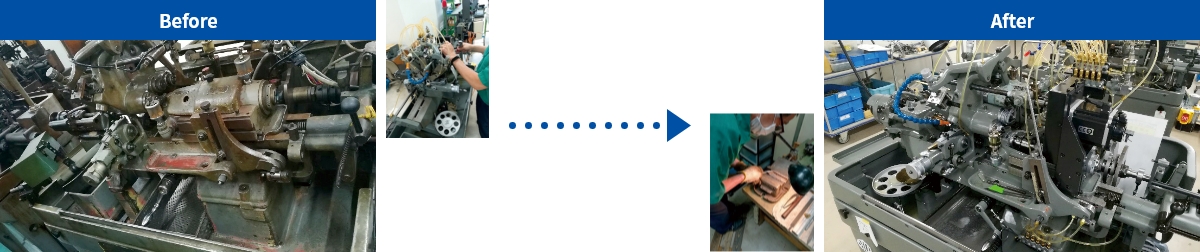

生産設備の保守・再生

当社グループでは、老朽化した生産設備のオーバーホールを行っています。消耗部品の修理や交換により、設備を廃棄することなく継続的な利用、資源の有効活用を実現しています。

また、併せて「レトロフィット」と呼ばれる現代の技術を古い生産設備にマッチングさせ、機能やメンテナンス性の向上・省エネ化を実現する取組みも積極的に行っています。主要設備であるカム式自動旋盤における試作モデルでは、最大で20%程度の省エネ化が期待できます。

輸送・販売

梱包の小型化や軽量化、発泡材使用抑制、通い箱の利用、法規制にもとづいた分別・リサイクルを促進する表示などに取り組んでいます。

回収・リサイクル

販売店や業界団体などを通じて使用済みの製品や消耗品の回収と再資源化に取り組んでいます。

| 製品など | 参加団体 |

|---|---|

| ボタン電池の回収 | ボタン電池回収推進センター(一般社団法人電池工業会) |

| 小形二次電池 | 一般社団法人JBRC |

| 容器包装 | 公益財団法人日本容器包装リサイクル協会 |