TCFD提言に基づく情報開示

当社グループは、「気候変動・脱炭素への取り組み」をマテリアリティの一つに位置づけ、温室効果ガス排出量削減の長期目標を設定して、脱炭素社会の実現に向けて取り組みを強化しています。

2021年10月に賛同を表明した「気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)」提言に基づき、気候変動が事業に与えるリスクおよび機会に関するシナリオ分析を行うとともに、脱炭素に向けた取り組みに関する情報開示の強化を進めています。

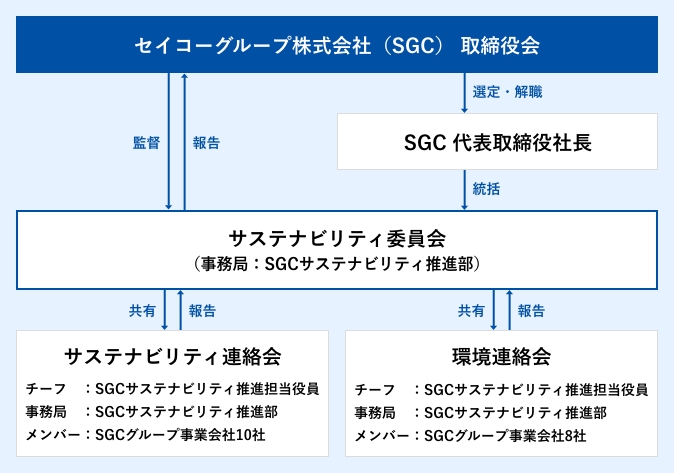

ガバナンス

気候関連のリスクおよび機会などを含む気候変動に係る重要事項は、当社グループのサステナビリティに関わる方針の策定や、それに基づく活動を円滑に行うことを目的として設置されたサステナビリティ委員会で議論のうえ決議され、取締役会に報告されます。取締役会はサステナビリティ委員会の監督機能を担っており、定期的に気候変動に係る重要事項について議論を行います。

また、役員業績連動報酬の業績評価指標(KPI)に「非財務(ESG)評価」としてCO₂排出量削減率を組み入れています。

推進体制

各役割

取締役会

サステナビリティ委員会からの決議内容について年1回以上報告を受け、課題への取り組みや進捗状況の監督機能を担います。また、定期的に気候変動に係る重要事項について議論を行います。代表取締役社長(気候変動に係る統括者)

気候変動に係る重要事項は、代表取締役社長が統括します。代表取締役社長は、サステナビリティ委員会の委員長を担い、気候変動に係る重要事項を含む、当社グループのサステナビリティに関わる方針の策定や、それに基づく活動全般に関する経営判断の最終責任を負っています。サステナビリティ委員会

気候変動に係る統括者である代表取締役社長を委員長とし、サステナビリティ推進担当役員をはじめとした常勤役員、グループ各社代表取締役で構成されています。気候変動に係る重要事項を含む、当社グループのマテリアリティに関する事項につき、原則年2回の定例会、必要に応じて開催される臨時委員会で議論のうえ決議を行い、決議内容を取締役会に報告します。サステナビリティ委員会で決議された内容に基づき、担当役員が中心となって活動を進めています。

気候関連の取締役会・委員会開催実績

気候変動に係る重要事項を含む、当社グループのマテリアリティに関する事項については、原則年2回、サステナビリティ委員会において議論のうえ決議を行い、取締役会に年1回以上報告を行うこととなっています。当社グループでは2021年9月にサステナビリティ委員会を設置し、以降、活発に議論のうえ、決議を行い、取締役会に報告しております。気候関連の主な内容は以下のとおりです。

| 開催月 | 気候関連の主な内容 | |

|---|---|---|

| 取締役会 | 2021年11月 | サステナビリティ方針の制定(決議) |

| 2021年12月 | 温室効果ガス排出量削減の長期目標設定(報告) | |

| 2022年4月 | マテリアリティに対するキーアクション(報告) | |

| 2022年7月 | TCFD提言に基づく情報開示(報告) | |

| 2022年11月 | 2021年度 温室効果ガス排出量実績(報告) | |

| 2023年2月 | TCFD提言に基づく情報開示更新(報告) | |

| 2023年4月 | 再生可能エネルギー導入前倒し計画(報告) | |

| 2023年7月 | 2022年度 温室効果ガス排出量実績(報告) | |

| 2023年11月 | 温室効果ガス排出量削減の長期目標および脱炭素移行計画の改定(報告) | |

| 2024年8月 | 2023年度 温室効果ガス排出量実績(報告) | |

| 2025年5月 | TCFD提言に基づく情報開示更新(報告) | |

| サステナビリティ委員会 | 2021年10月 | マテリアリティに対するキーアクション(議論) |

| 2021年12月 | 温室効果ガス排出量削減の長期目標設定(議論・決議) | |

| 2022年3月 | マテリアリティに対するキーアクション(議論・決議) | |

| 2022年7月 | TCFD提言に基づく情報開示(議論・決議) | |

| 2022年12月 | 脱炭素ロードマップ(脱炭素移行計画含む)(議論) | |

| 2023年2月 | TCFD提言に基づく情報開示更新(脱炭素移行計画含む)(議論・決議) | |

| 2023年3月 | 再生可能エネルギー導入前倒し計画(議論・決議) | |

| 2023年6月 | 2022年度 温室効果ガス排出量実績(報告) | |

| 2023年10月 | 温室効果ガス排出量削減の長期目標および脱炭素移行計画の改定(議論・決議) | |

| 2024年7月 | 2023年度 温室効果ガス排出量実績(決議) | |

| 2024年11月 | 2024年度 国内拠点100%再エネ化のすすめ方について(報告) | |

| 2025年5月 | TCFD提言に基づく情報開示更新(議論・決議) |

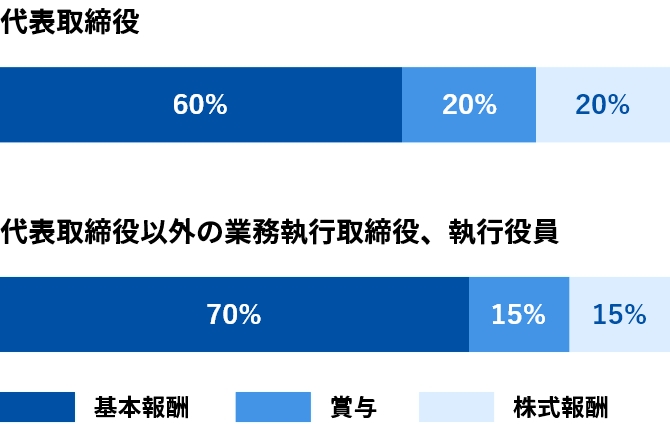

役員業績連動報酬

業務執行取締役および執行役員の報酬は、固定報酬である「基本報酬」、業績に連動する「賞与」および「株式報酬」で構成し、社外取締役等の非業務執行取締役の報酬は、「基本報酬」のみで構成します。業績連動報酬等に係る業績指標は、財務指標として「連結営業利益」、「連結売上総利益率」、「連結ROIC」の3指標、非財務指標として「個人評価」と「ESG評価:CO₂排出量削減率等」の2指標としました。種類別の報酬割合については、インセンティブとして適切な割合となるよう、コーポレートガバナンス委員会にて審議を経た上で、取締役会にて決定しています。

なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は、以下のとおりです。(業績達成率および定性評価に基づく支給率が100%の場合)

業績連動報酬等指標

| 業績指標 | |

|---|---|

| 賞与 | ①連結営業利益 |

| ②連結売上総利益率 | |

| ③個人評価 | |

| 株式報酬 | ①連結営業利益 |

| ②連結売上総利益率 | |

| ③連結ROIC | |

| ④ESG評価:CO₂排出量削減率(Scope1,2)等 |

戦略

シナリオ分析プロセス

気候関連リスクおよび機会が当社グループに与える財務影響および事業インパクトを異なるシナリオ下で評価し、当社グループのレジリエンスを高めることを目的として、下記のステップに沿ってシナリオ分析を実施しています。なお、シナリオは、2℃未満シナリオから1.5℃シナリオへの見直しを行っています。

対象範囲

グループ全事業、国内海外の上流下流含むバリューチェーン全体

参照シナリオ

| 区分 | シナリオの概要 | 主な参照シナリオ |

|---|---|---|

| 1.5℃シナリオ | 脱炭素社会の実現へ向けた政策・規則が実施され、世界全体の産業革命前からの気温上昇幅を1.5℃に抑えられるシナリオ。移行リスクは高いが、物理リスクは4℃シナリオと比較すると低く抑えられる。 | ・IEA World Energy Outlook 2024 Net Zero Emissions by 2050 Scenario ・IPCC SSP1-1.9 |

| 4℃シナリオ | 新たな政策・規制は導入されず、世界のエネルギー起源CO₂排出量は継続的に増加するシナリオ。1.5℃シナリオと比べ、移行リスクは低いが、物理リスクは高くなる。 | ・IEA World Energy Outlook 2024 Stated Policy Scenario ・IPCC RCP8.5/SSP5-8.5 |

シナリオ分析ステップ

-

STEP 1 重要な気候関連リスク・

機会の特定、パラメータの設定- 気候関連リスク・機会の抽出

- 重要性の高いリスク・機会の評価

- 重要性の高いリスク・機会に関連するパラメータの設定

-

STEP 2 気候関連シナリオの設定

- STEP1の情報等をふまえ、既存シナリオのうち、関連性の深いシナリオを特定

- 気候関連シナリオ(社会像)の設定

-

STEP 3 各シナリオにおける財務

インパクトの評価- STEP2で設定した各シナリオと、STEP1で特定した重要な気候関連リスク・機会と関連パラメータをふまえ、各シナリオにおける財務インパクトを分析

-

STEP 4 気候関連リスク・機会に対する戦略のレジリエンスの評価・更なる対応策の検討

- 気候関連リスク・機会に対する当社戦略のレジリエンスの評価

- 更なる対応策の検討

気候関連リスク・機会に伴う事業インパクトおよび当社グループの対応

グループ全事業を対象としてシナリオ分析を実施し、以下のとおり、重要性の高いリスクおよび機会の評価を行い対応策を策定・推進しています。

気候関連リスク

| リスク区分 | リスク内容 | 事業インパクト(2030年)※1 | 当社グループの対応 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1.5℃シナリオ | 4℃シナリオ | |||||

| リスク | 移行リスク | 政策・規制 | 炭素税導入・強化によるコスト増加 | 8.5億円※2 中 |

4.8億円※2 中 |

|

| 市場 | 取引先からの気候関連対策の要請に対応できないことによる売上減少 | 中 | 中 |

|

||

| 原材料価格の上昇による仕入れコスト増加 | 小 | 小 |

|

|||

| 物理リスク | 急性 | 異常気象によるサプライチェーンの寸断・物流遅延に伴う売上減少 | 小 | 中 |

|

|

| 異常気象による工場・店舗の運営中断・人員確保困難に伴う売上減少 | 中 | 大 | ||||

| 慢性 | 異常気象増加による損害保険料の増加 | 中 | 中 | |||

気候関連機会

| 機会区分 | 機会内容 | 事業インパクト(2030年)※1 | 当社グループの対応 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 1.5℃シナリオ | 4℃シナリオ | ||||

| 機会 | エネルギー源 | 再エネ導入によるコスト削減 | 小 | 小 |

|

| 製品及び サービス |

CPS/IoT社会の拡大に伴う低消費電力対応製品の売上増加 | 中 | 中 |

|

|

| 自動車のEV化に伴う関連部品の売上増加 | 中 | 中 |

|

||

| 顧客企業の環境負荷低減に貢献できる低炭素対応製品/サービスの売上増加 | 大 | 中 |

|

||

| 消費者の環境意識への高まりに対応した製品の売上増加 | 小 | 小 |

|

||

| 市場 | 脱炭素経営によるブランド価値向上に伴う売上拡大 | 中 | 小 |

|

|

- 事業インパクト大:利益影響10億円以上、あるいは、事業の撤退、または数か月以上の事業中断等、事業に対し極めて重大な影響をもたらす。

事業インパクト中:利益影響1億円以上10億円未満、あるいは、事業計画への影響、事業の縮小、または1週間~1か月程度の事業中断等、事業に対し重大な影響をもたらす。

事業インパクト小:利益影響1億円未満、あるいは、事業計画への影響・事業中断はほとんどなく、事業に対し影響をもたらすが軽微である。

- 2030年GHG排出量(Scope1, 2)を成長予測及び削減計画に基づき算出し、1.5℃・4℃シナリオ毎のIEA炭素価格を掛けて算出。為替レート 1$=145JPY

レジリエンス評価

シナリオ分析の結果、脱炭素社会への移行における当社グループのレジリエンスが検証できました。

気候変動に対するレジリエンスをより高めるべく、引き続き、戦略的な取り組みを推進していきます。

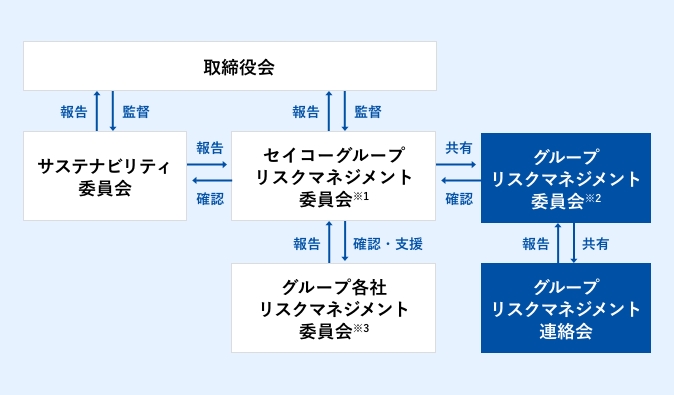

リスク管理

当社グループでは、グループの事業に重大な影響を与えるリスクを一元的に管理すべく、当社の代表取締役社長を委員長とするセイコーグループリスクマネジメント委員会(以下「当社リスクマネジメント委員会」)が中心となり、グループ全体のリスク管理体制の整備・強化に取り組んでいます。また、当社およびグループ各社の相互において、緊密な連携、協調の下でグループリスクマネジメントを円滑に推進するため、グループ各社の代表取締役で構成するグループリスクマネジメント委員会を設置し、グループ全体のリスクを確認・共有する体制としています。

気候関連リスクについては、より詳細な分析を行うため、サステナビリティ委員会がシナリオ分析を通じて、グループ各社の気候関連リスクの中から特にインパクトの大きいリスクを特定・評価し、対応策と合わせて決議を行い、グループ各社と協力してリスクへの対応策を推進しています。決議内容については取締役会と当社リスクマネジメント委員会に報告する体制となっています。

グループリスクマネジメント推進体制

各役割

セイコーグループリスクマネジメント委員会 ※1

代表取締役社長を委員長とし、グループ横断で対処すべきリスクへの対応に取り組んでいます。また、当社およびグループ各社のリスクオーナーより報告を受け、各社のリスクマネジメントの推進を支援しています。グループリスクマネジメント委員会 ※2

常勤役員とグループ各社の代表取締役で構成され、グループ全体のリスクの確認・共有、グループ重要リスクへの対応のモニタリング・情報共有を行っています。グループ各社リスクマネジメント委員会 ※3

グループ各社は、各社リスクマネジメント委員会を中心に、自律的にリスクマネジメントを推進しています。サステナビリティ委員会

気候関連リスクを含む、当社グループのマテリアリティに関する事項につき、議論のうえ決議を行い、決議内容を取締役会とセイコーグループリスクマネジメント委員会に報告します。

指標と目標

当社グループは、2023年11月、長期目標を改定し、国内拠点の温室効果ガス排出量から戦略的に削減をすすめています。引き続き、長期目標に則り、海外拠点においても再生可能エネルギー導入を加速し、さらなる温室効果ガス排出量の削減に努めていきます。

なお、2030年度に向けた目標については、パリ協定で定める1.5℃水準に整合した目標であるとして、SBTi(Science Based Targets initiative)からSBT認定を取得しました。

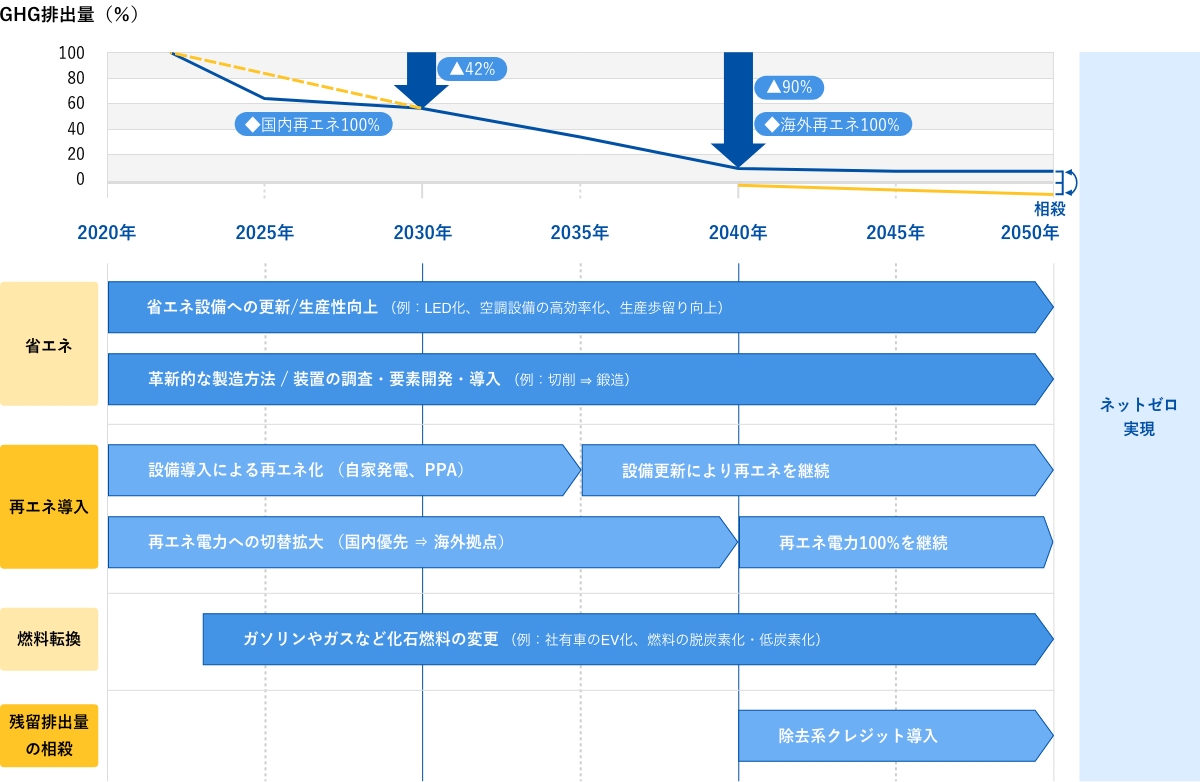

温室効果ガス排出量削減の長期目標

【温室効果ガス排出量削減目標】

2030年度

Scope1、22022年度比で42%削減

Scope32022年度比で25%削減 対象:カテゴリ1、11

2050年度

ネットゼロを目指す

脱炭素移行計画(Scope1, 2)

当社グループは、2023年11月、温室効果ガス排出量削減の長期目標改定に伴い、脱炭素に向けたロードマップを改定しました。既存設備の省エネ設備への更新、生産性向上、革新的な製造方法や装置の調査・要素開発・導入による省エネを継続してすすめ、再エネ導入については、設備導入から優先して行い、各拠点の再エネ電力への切り替え計画を前倒ししてすすめます。これにより、使用電力の国内拠点実質100%再エネ化は2024年度に達成しました。海外拠点も含めた全拠点の100%再エネ化は2040年度中に達成する計画です。使用する燃料も化石燃料から脱炭素・低炭素なものに切り替えを図り、残留排出量については除去系クレジットの導入で相殺し、2050年度にネットゼロの実現を目指します。

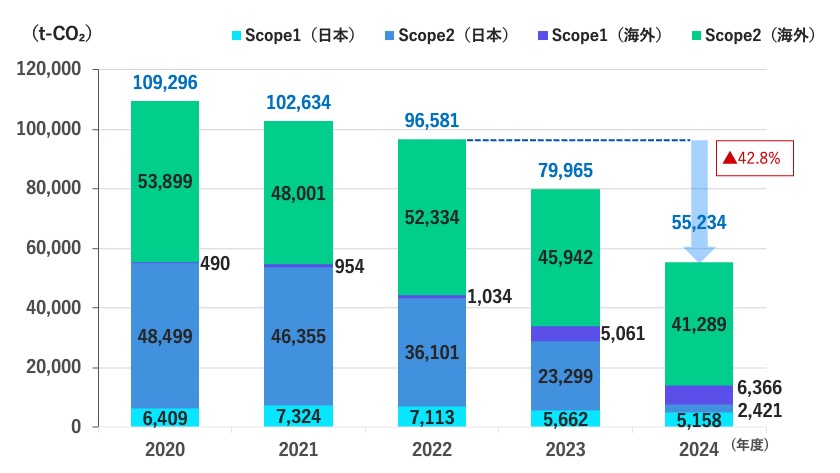

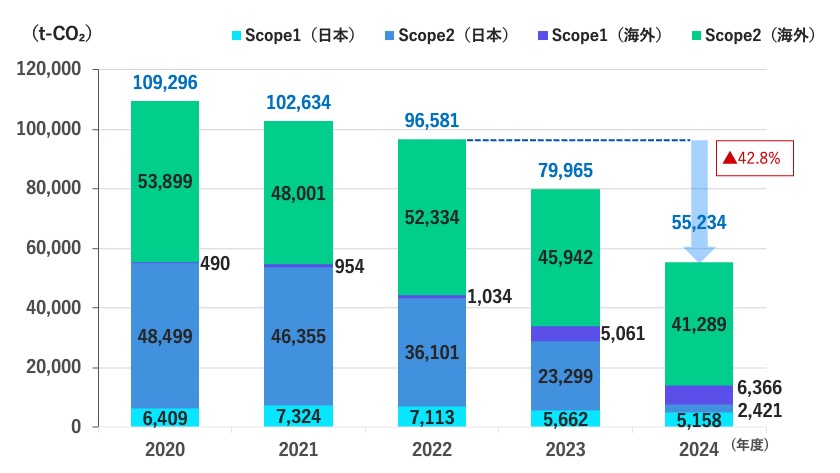

Scope1,2 温室効果ガス(GHG) 排出量実績 2020年度~2024年度

2024年度の温室効果ガス排出量(Scope1,2)は55,150t-CO₂となり、2022年度比で42.9%削減しました。長期目標達成に向けて必要な2022年度比の削減率である10.5%を大きく上回ることができました。これは、国内の全拠点における使用電力を実質100%再生可能エネルギー化したことで実現しました。また、当社グループの全使用電力における再エネ電力比率は、49.2%となりました。

- Scope1:事業者自らによる直接排出(例:燃料の燃焼など)

- Scope2:他社から供給された電気などの使用に伴う間接排出

- ■集計範囲

セイコーグループ(株)および国内外の全事業会社を対象とし、テナント、店舗、倉庫なども含みます。 - ●Scope1:CO₂以外の温室効果ガス排出量を含みます。生物由来の排出量に該当するものはありません。

- ・燃料、CO₂以外の温室効果ガスによる排出量:日本国内および海外ともに、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく「算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧」の燃料種別の発熱量および排出係数、ならびにガス種別の地球温暖化係数を使用。

- ・社用車の燃料使用を含むが、委託先によるエネルギー使用は対象外。

- ●Scope2:マーケット基準

- ・電力による排出量:日本国内は地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく電気事業者別排出係数のメニューに対応した基礎排出係数、海外は電気事業者別排出係数が把握できない場合はIEA (International Energy Agency) 公表の各国排出係数を使用。

- ・電力使用量が特定できない店舗、倉庫などについては、床面積と単位面積当たりの排出原単位から電力量を推定。

- ・環境価値証書等による購入分を反映。

- ●2022年度以前の海外拠点については、エネルギー起源のCO₂のみが対象。

- ●2022年度以降のScope1,Scope2データについて、外部検証機関による第三者検証を受審。

その結果、過去の公表値から改定の場合があります。

●端数処理の関係で合計値と内訳の合計値は合わない場合があります。

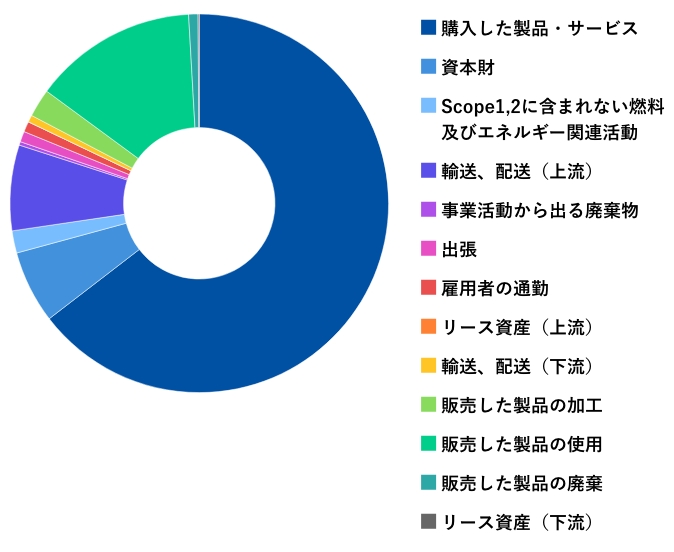

Scope3 温室効果ガス(GHG) 排出量実績

2024年度のScope3の排出量は572,503t-CO₂で、カテゴリ1の購入した製品・サービスが約65%、カテゴリ11の販売した製品の使用が約14%と上位を占めました。

2024年度の排出量

| カテゴリ | 項目 | GHG排出量 (t-CO₂) |

% |

|---|---|---|---|

| カテゴリ1 | 購入した製品 ・サービス |

369,346 | 64.5% |

| カテゴリ2 | 資本財 | 35,373 | 6.2% |

| カテゴリ3 | Scope1,2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動 | 11,074 | 1.9% |

| カテゴリ4 | 輸送、配送(上流) | 41,938 | 7.3% |

| カテゴリ5 | 事業活動から出る 廃棄物 |

1,676 | 0.3% |

| カテゴリ6 | 出張 | 5,188 | 0.9% |

| カテゴリ7 | 雇用者の通勤 | 5,048 | 0.9% |

| カテゴリ8 | リース資産(上流) | 123 | 0.0% |

| カテゴリ9 | 輸送、配送(下流) | 3,692 | 0.6% |

| カテゴリ10 | 販売した製品の加工 | 13,777 | 2.4% |

| カテゴリ11 | 販売した製品の使用 | 79,961 | 14.0% |

| カテゴリ12 | 販売した製品の廃棄 | 4,826 | 0.8% |

| カテゴリ13 | リース資産(下流) | 482 | 0.1% |

| カテゴリ14 | フランチャイズ | - | - |

| カテゴリ15 | 投資 | - | - |

| 合計 | 572,503 | 100.0% | |

- ■集計範囲

セイコーグループ(株)および国内外の全事業会社を対象。(2020年度は一部の事業会社のみを対象としました) - ●排出原単位は、日本国内および海外ともに、サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位

データベース(Ver.3.5)およびLCIデータベースIDEA(Ver.2.3)を使用。 - ●2022年度以降のScope3(カテゴリ1,4,11)データについて、外部検証機関による第三者検証を受審。

その結果、過去の公表値から改定の場合があります。

●端数処理の関係で合計値と内訳の合計値は合わない場合があります。

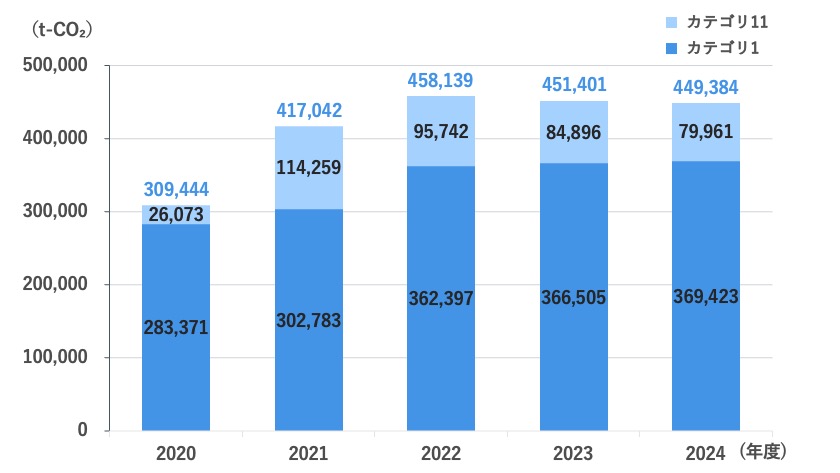

カテゴリ1,11の排出量

排出量削減目標の対象であるカテゴリ1とカテゴリ11に関しては、売上増加に伴うカテゴリ1(購入した製品・サービス)の増加があった一方、低消費電力製品の販売比率上昇によりカテゴリ11(販売した製品の使用)が減少したため、2030年度削減目標の基準年2022年度比で若干の削減となりました。

●端数処理の関係で合計値と内訳の合計値は合わない場合があります。