- ホーム

- サステナビリティ

- 時と日本文化プロジェクト

- 役者と職人が紡ぐ「時の芸術」。坂東玉三郎さんが披露した四季を彩る渾身の衣裳10点

役者と職人が紡ぐ「時の芸術」。坂東玉三郎さんが披露した四季を彩る渾身の衣裳10点

2023.7.25

取材・文 佐藤梨香

写真 落合直哉

日本文化の魅力を再発見する「時と日本文化プロジェクト」。第一弾のイベントとして、日本を代表する女方の歌舞伎俳優、五代目 坂東玉三郎さんの衣裳展「四季・自然・生命~時の移ろいと自然美~」が、セイコーハウス銀座ホールにて2023年6月に開催されました。

坂東玉三郎さんの愛蔵の品から今回のために特別に選ばれた衣裳10点には、春夏秋冬それぞれの季節の情景が、匠の技により彩り豊かに表現されています。本レポートでは、抽選で40名限定と貴重な機会となった坂東玉三郎さんによる「スペシャルトークショー」の内容とともに、連日多くの方のご来場で賑わった衣裳展の様子を紹介します。

目次

大役の衣裳がズラリ。時と日本文化を感じられる10点を厳選

衣裳とともに演目、役名、あらすじを展示

写真 落合直哉

今回展示されたのは、坂東玉三郎さんご本人が自身の愛蔵の品から選んだ衣裳10点。「四季・自然・生命 ~時の移ろいと自然美~」のテーマに沿った選りすぐりのラインナップです。

春の宮中を想起させる赤ちりめん地の裲襠(うちかけ)から始まり、涼しげな夏物の着付(きつけ)、金地に色とりどりの紅葉が映える唐織(からおり)と華やかな衣裳が続きます。

順路も季節の移り変わりを意識

写真 落合直哉

入り口側から時計回りに春、夏、秋、冬の順で衣裳を展示したのは「日本ならではの四季の移り変わりを楽しめるように」という玉三郎さんのアイデア。衣裳の細部に目を凝らしながら、観劇の思い出に浸ることができるのも、衣裳展ならではの楽しみです。

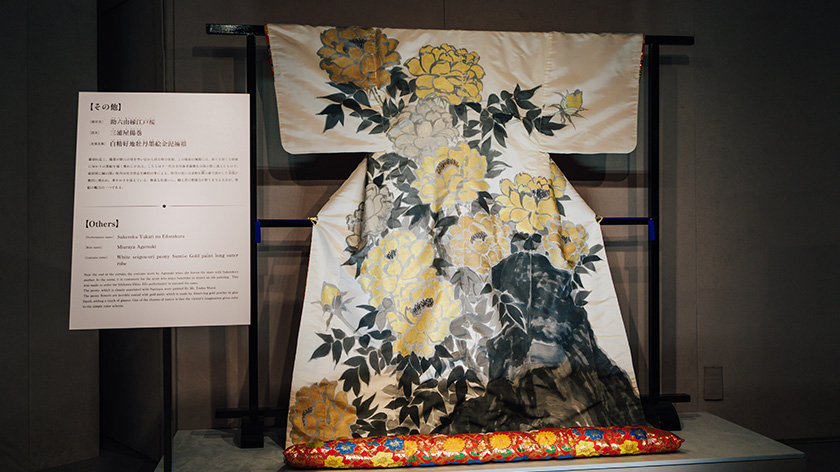

白精好地牡丹墨絵金泥裲襠(しろせいごうじぼたんすみえきんでいうちかけ)

写真 落合直哉

展示の中には『助六由縁江戸桜(すけろくゆかりのえどざくら)※』に登場する吉原遊郭最上位の遊女“三浦屋揚巻(みうらやあげまき)”の裲襠や、舞台で琴、三味線、胡弓(こきゅう)の演奏を披露する『壇浦兜軍記(だんのうらかぶとぐんき)』の“遊君阿古屋(ゆうくんあこや)”の裲襠も。

※助六の演目名は、助六を演じる俳優によって変わります。

女方の俳優の最上位、立女形(たておやま)の衣裳を細部まで見られる貴重な機会とあって、会場ではそれぞれの衣裳の前で、美しさに息をのむご来場者の姿も多く見られました。

衣裳から感じ取る「時の移ろいと自然美」

「時の移ろい」に関する話題から始まったトークショー

写真 落合直哉

トークショーでは衣裳の持ち主であり、それぞれの製作にも携わった坂東玉三郎さんに見どころや製作時のこだわり、身に着ける際の想いを語っていただきました。

衣裳の展示テーマになぞらえて「玉三郎さん自身が時の移ろいを自然美とともに感じる瞬間は?」と聞かれると、着物などを保管する桐箱の湿度調整(湿度が高い時期には桐自体が膨らんで湿気を遮断し、冬になって空気が乾燥すると適度に湿気を取り込む)を紹介。

また、少年時代に雨のなか長靴を履いて竹林を歩くのが好きだったというエピソードを例に挙げ「日本の自然や文化は湿度によって美しさが保たれていると感じることがある」と語りました。

続けて、「展示を見ると、蒸し暑い夏は着物の模様に秋の草木を取り入れて涼み、寒い冬は雪に楽しみを見出しながら春を待つといった、日本人ならではの営みを感じられる。こうした日本独自の文化の魅力は、雨の降らない国や暑い国など異国の生活様式を知ることで再認識できる」と、海外の多様な芸術と交わりを持つ玉三郎さんならではの考えも語られました。

玉三郎さんの言葉に、会場が笑顔に包まれるシーンも

写真 落合直哉

衣裳展の盛況ぶりが伝えられると「自分の衣裳を並べて一度に見る機会はなかったので、こうやって見ると自分でも見事だなあ、と思う」と率直な感想も。会場の雰囲気がふわりと和み、玉三郎さんの言葉をより身近に感じられた、印象的なシーンでした。

歌舞伎の舞台で映える、大胆なモチーフと細やかな技術

黒繻子地門松に羽子板注連飾り縫裲襠(くろじゅすじかどまつにはごいたしめかざりぬいうちかけ)

写真 落合直哉

「数ある衣裳の中でも、“これは”というものを一枚挙げるなら?」という質問には、『助六』に登場する遊女、揚巻が重ねて着る裲襠の一枚目を挙げた玉三郎さん。

「展示衣裳の中でも特に注目されていると聞いたのが背中の伊勢海老。伊勢海老や鏡餅を衣裳として背負う発想が大胆で面白いですよね。観客の目を惹きつつ物語に引き込んでいく手法は、歌舞伎ならではです」。

黒柿や昆布、羽子板など、正月にちなんだ手刺繍のモチーフがちりばめられている

写真 落合直哉

さらに、本番ではすべての衣裳を身に着けてから最後に海老の飾りをつけることにも触れ「立派な海老ですが、舞台に上がるとお客様の目線が花道に向いている間に取り外されてしまう。役を演じている間、海老蔵さん(現:市川團十郎さん)とは会っても、この海老とは一度もめぐり合わない」というまさかの告白も。これには会場の端々からも笑い声がこぼれました。

精好地篝火桜染箔縫紗掛裲襠(せいこうじかがりびさくらそめはくぬいしゃがけうちかけ)

写真 落合直哉

揚巻の豪勢な衣裳と対照的な魅力を放っていたのが、『二人椀久(ににんわんきゅう)』に幻として登場する“松山太夫(まつやまだゆう)”の裲襠。夜桜の陰影と華やかさが表現されたその柄は、着用してポーズを取った時、足元に篝火(かがりび)の赤い炎が見えるようにと配置にこだわってデザインしたそうです。

精好織という手法で織られた生地の上に、金糸の刺繍が施された紗が掛けられている

写真 落合直哉

「当初は紗をかける想定ではなかったのですが、途中で確認してみると、紺色と白の印象が前面に出て松山の幽玄さが感じられませんでした。慌てて金糸の桜の刺繍をした黒い紗を掛けてみたら、見え隠れする美しさが出ました」。

「職人さんとともに」玉三郎さんの衣裳づくりに込める想い

衣裳の製作過程を振り返る玉三郎さん

写真 落合直哉

玉三郎さんは、衣裳を製作する過程で染屋や織元などの職人と直接会うことを大切にしていると言います。

「職人さんと衣裳を着る役者が顔を合わせることはなかなかないけれど、実際に顔を合わせると『この人の衣裳の刺繍をするのだな』と職人さんにも気持ちが入るもの。たとえ直接言葉を交わさなくても、どんな役者が着るのかを意識してもらうことが大切」と、衣裳づくりを託す職人への想いが語られました。

欝金地織物花菱に紅葉唐織(うこんじおりものはなびしにもみじからおり)

写真 落合直哉

衣裳の中には、玉三郎さんが織元と細かい相談を重ねて作り上げた織物もあります。

「織元に片袖だけ試し織りしてもらい色の取り合わせを確認すると、少し気がかりな色がありました。不安を素直に伝えると『能楽堂では地味がいいけれど、歌舞伎の舞台なら力強い方がよく映える』とおっしゃったので、信じてお任せすることに。本番では織元の見立て通り、衣裳の柄が綺麗に映えていました」。

人生観のにじむ「質疑応答」で、感動は頂点に

会場の柱には展示衣裳を纏った玉三郎さんの舞台写真も

写真 落合直哉

トークショーの結びに「歌舞伎俳優として時の流れや変化を感じるのはどんな時?」という質問を投げかけられると「舞台では一瞬の出来事を5分かけて見せたり、一生を一時間に収めたりする。現実世界とは時の流れが違うのが面白い」と答え、玉三郎さんが考える歌舞伎の魅力が浮き彫りに。

「演者自身が時空間の自由さを魂で感じながら演じれば、お客様もその時空間の中を自由に動くことができる。衣裳も歌舞伎を構成する時空間の一部で、纏っているものが役者の心に入り、セリフや行動になっていく。衣裳は”時間と空間を演者自身の中で熟成させ、歌舞伎の時空間をお客様と共有する一つの手段”であるように思います」。

揚巻が重ねて着る裲襠も『助六』の見どころのひとつ

写真 落合直哉

イベントの最後には、来場者から挙手で質問を募り、玉三郎さんがその場で答える貴重な交流もありました。

「役を演じていて、別の人の人生を生きているような想いになることはありますか?」という質問には「江戸の人間を演じる時、その時代に書かれた浮世絵をじっと見ていると、その作品の魂が、自分の魂とショートする時がある。芸術を見て感動したり、あれが好き、あれが嫌いと直感的に思ったりするのは、自覚のない過去世のDNAを含め、誰かと自分の魂がリンクしているからかもしれない」と、演じることへの想いを表現されました。

その後も「今までの役者人生を振り返って思うことは」「衣裳を美しく着こなす秘訣は」など、来場者からの熱意ある質問が続き、約1時間のイベントは終了時刻に。

「こうして衣裳を並べてみると『30年分がここにあるんだな』と時の流れを感じる。1年に1枚、あるいは2枚と少しずつ作ってきた衣裳を一堂にご覧いただき、職人さんの想いも受け取っていただけたのはとても幸せなことです。衣裳展にお越しいただきありがとうございました」という玉三郎さんからのメッセージに、会場から大きな拍手が送られました。

日本文化の伝承者として。感じたままを受け取ってほしい

取材に笑顔で応じる玉三郎さん

写真 落合直哉

衣裳に関する数々のエピソードをお話いただいた後の取材では、歌舞伎俳優として日本文化を「継承」することに対する意外な想いを教えていただきました。

歌舞伎を次世代に継承するために、大切にしていることはありますか?

「伝統を次の世代に継承するために、何を意識していますか」とよく聞かれるのですが、「継承する」という想いがあっても継承できるかどうかは未知数です。言葉で伝えきれないのが舞台ですし、日本の文化だと思います。自分が発信したものを押し付けるということはせず、結果として相手に伝わったものを受け入れるようにしています。それは歌舞伎をご覧になるお客様に対しても言えることです。

お客様には歌舞伎のどんな点に注目してほしいですか?

海外の方であっても、日本の方であっても、歌舞伎を見て何を感じるかは人それぞれ異なります。歌舞伎の演目には、音楽やセリフ、衣裳、背景、小道具に至るまで、季節の要素が随所にちりばめられているので、感じたままを楽しんでもらえたらそれが一番だと思います。また、直接お目にかかって、お客様の魂と舞台に乗っている人間の魂が行き来することでしか伝わらないものもあると思います。「見に来てくださった方皆様に楽しんでいただけるように」という想いで演じています。

衣裳展を振り返って、今のお気持ちを教えてください。

自分の衣裳を一堂に見る機会は今までなかったので、「時と日本文化プロジェクト」の中で衣裳展を開催できたことは、私自身にとっても貴重な経験となりました。

今回は衣裳にフォーカスしましたが、ほかにも扇やかつらなど、近くで見ていただきたいものがまだまだ思い浮かびます。玉三郎を初めて名乗った14歳の時に、松竹の大谷会長からいただいたセイコーの自動巻き腕時計もそのひとつです。一度はメンテナンスしましたが、約60年経った今も狂わず動いているのは素晴らしいこと。とても思い出深い時計なので、いずれはセイコーハウス銀座ホールで公開したいですね。

歌舞伎俳優坂東玉三郎

1957年12月東横ホール『寺子屋』の小太郎で坂東喜の字(ばんどう きのじ)を名のり初舞台を踏む。1964年に五代目坂東玉三郎を襲名。泉鏡花の唯美的な世界の舞台化にも意欲的で、代表作の『天守物語』をはじめ数々の優れた舞台を創りあげてきた。2012年9月、歌舞伎女方として5人目となる重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定される。2013年、フランス芸術文化勲章最高章「コマンドゥール」を受章。