セイコーのサステナビリティ

取材・文 やなぎさわまどか

写真 落合直哉

- #

2025年夏、熱く照らす太陽のもと、「わくわく日時計づくり教室in大阪・関西万博」が開催されました。会場は、大阪・関西万博の「いのちの遊び場 クラゲ館」です。

クラゲ館は、STEAM(Science、Technology、Engineering、Arts、Mathematics などを表す創造的・実践的・横断的な学び)の教育家である中島さち子さんがプロデュースする、ゆらぎのある遊びの場。「いのちを高める」をテーマに、五感を使いながら、地球や生命について感じることを目的にしたシグネチャーパビリオンです。

なぜ今回、万博で日時計教室を開催するに至ったのか。その背景には、“2メートルの大きなクラゲ”の存在がありました。詳しいお話を、セイコーグループ広報部時育チーム 冨田 斉(とみた・ひとし)さん、作村 麻子(さくむら・あさこ)さん、渡上 裕香(わたがみ・ゆうか)さんにお聞きします。

※本記事では、以降、社員は敬称を略して表記します。

4回ずつ二日間にわたり開催されたわくわく日時計づくり教室in大阪・関西万博。事前応募も多く、満員開催となりました。

この日に向けて新開発。世界中どこでも使える日時計

日時計をつくるわくわく教室が万博で開催された背景を教えてください。

― 作村さん:クラゲ館のプロデューサーである中島さち子さんは、「未来の地球学校」など、教育活動に取り組まれており、次世代育成の「時育」を続けている私たちセイコーとして、共感できる理念がたくさんあります。

またクラゲという生き物は、生物が地球に誕生した初期から海を漂っていて「生物進化の源」と言われているそうです。日時計に欠かせない太陽は、あらゆる「いのちの源」ですので、二つを融合させて、創造的な日時計をつくるワークショップを開催するに至りました。

小高い丘の中央に、大きな木が枝葉を伸ばしているような設計の「クラゲ館」。

クラゲ館内の中央には4,600本の吉野杉からできた角材を組んだ「創造の木」、頭上には各国のペットボトルのごみからつくられた「ミドルクラゲ 海月」。遊び心とクリエイティビティが融合したクラゲ館。

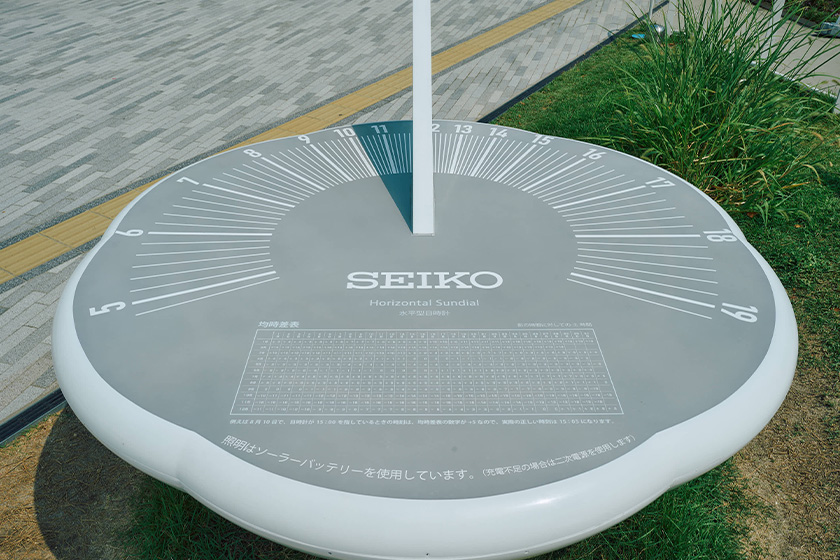

― 冨田さん:せっかく万博という場で日時計づくりを開催できるのであれば、常設型の日時計もつくろう、という話になりました。弊社デザイナーの佐藤 紳二に相談をし、約二年を費やしてできたのが、直径2メートルの「クラゲ日時計」です。

わくわく教室では参加者の皆さんに日時計をつくる体験をしていただきますが、万博に来られたら、常設のクラゲ日時計を皆さんにお楽しみいただくことができます。

クラゲ館の前に常設された、セイコー クラゲ日時計。「クラゲをモチーフに、有機的な形状とすることで、クラゲ館を訪れる方々にも親しみやすいデザインを目指しました。時間を知るという発見はもちろん、遊具のように乗って遊んでも問題のない強度を確保しています」と語るのは、時計デザイナーの佐藤 紳二さん。

撮影時は10時に差し掛かる直前でした。盛岡セイコー工業の日時計と同様、佐藤さんがつくる日時計は、時間ぴったりです。「クラゲ日時計の文字盤は透過性を残して、内側にソーラーパネルを搭載しています。日中は太陽光がつくる影で時間を読み、夜間はソーラーの電力を使って光の演出で時刻をお知らせしています」(佐藤さん)

― 渡上さん:私がプロジェクトに参加したのは約1年前ですが、日時計教室の開催に向けて、準備や調整を重ねてきました。今日は、あっという間に本番を迎えた、という感覚でいます。普段の日時計教室は90分間ですが、今回は30分間での開催となり、何を優先的に伝えるべきか、どう絞り込んだらいいのか、時間を掛けて考えました。

また日時計は本来、緯度と経度を決めることで正確な時間がわかるものです。わくわく教室でつくってもらう紙製の日時計は、これまで開催地に合わせたものだったのですが、万博に来ている方はきっと世界各地から来るはず。そこでデザイナーの佐藤に「世界のどこでも使えるようにしてほしい」と相談し、緯度と経度が調整できるよう、新しく開発してもらったんです。クラゲ日時計もつくりながらだったので大変だったと聞いていますが、おかげで世界中で使える、画期的なものが誕生しました。

わくわく教室の参加者はひとり1個、世界中で使えるオリジナルの日時計をつくる。

自分でつくる、世界に1つだけの日時計づくり

日時計教室は初めに、時計の歴史を学ぶところから始まります。「初めて誕生した時計はどんな時計か知っていますか?」といった質問に、即答する子もいれば、考える表情を見せる子も。普段は何気なく確認している時間というものが、実は長い年月と、人類の創意工夫を経てできたものだということに、新鮮な驚きを受けている様でした。

「質問すると反応良くリアクションしてくれて嬉しい。みんなが元気でパワーをもらいました」と、渡上さん。

今回の応募対象は小学1年生〜中学3年生。夏休みの自由研究にしたい、という声も多数聞かれました。

参加者全員に、日時計の型紙、色鉛筆、説明書の三点が配布されました。

「まず、好きな色の色鉛筆で名前を書きましょう。あとで実験する時に持って移動するので、自分のだとわかるように必ず名前を書いてくださいね。書けた人は、型紙から、AとBとCの部品をそれぞれ切り取ってください」

少し押すときれいに部品が取り出せる日時計の型紙は、セイコーグループオリジナルアイテム。

順番に、それぞれの部品を加工する制作の時間に入ります。印通りに折り目をつけたり、向きを揃えたり、部品と部品を合体させたり。細かい作業が続くものの、丁寧な説明で進む授業内容に、みんな集中して取り組んでいました。難しく感じても、親御さんやスタッフに適宜確認しながら、着々と形にしていきます。低学年のお子さんたちも、しっかり参加してくれました。

「少し時間を取るので、今度は時計の文字盤に、色鉛筆で自由にお絵描きしてみてください」

初めての日時計づくり、みんなとても上手です。

個性が炸裂する、文字盤のお絵描き。

色づかいやモチーフ選びなど、お気に入りがつくれますように。

だんだん完成が見えてきました。

木の棒は、時間を読むために重要な影を落とす「ノーモン」という部位。箱の角を使い、直角を計ります。「棒は半分くらいまでしっかり差し込んでくださいね」(写真右・作村さん)

日時計づくりの仕上げは、緯度と経度を合わせることです。

「大阪の北緯は34度なので、左右の目盛りを確認しながら、文字盤を後ろに倒していきましょう。東経は、標準地である兵庫県明石市との差ですが、大阪は明石と同じ135度ですので、みんなは文字盤の下の矢印を、ゼロの目盛りに合わせてセットしてください」

この緯度と経度の調整により、世界のどこでも時間が読める日時計になる。さぁ、ついに完成です!

均時差表をマスターして、日時計が読める人になる

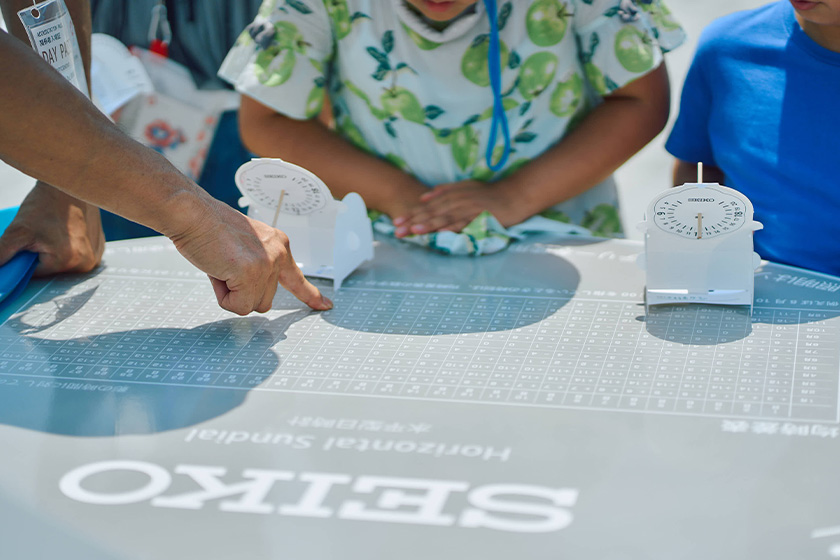

みんな上手につくることができました。最後は、できたての日時計を使い、実際に時間を読む実験です。さて、みんなの日時計の精度はいかに。クラゲ日時計のもとへ移動します。

日時計を正確に読むためには、ちょっとした知識が必要です。冨田さんが解説してくれました。

「日時計の読み方を説明しますね。このクラゲ日時計にも、みんなの日時計にも、少し細かい表が書かれていますよね。これは、均時差表(きんじさひょう)と言って、世界共通の表です。実は時計やスマホで見ている人間がつくった時間と、日時計が示す自然界の時間には、時期によって多少のズレがあるんです。調整するためには、今日はどのくらい調整すればいいのかを知る必要があり、それがこの表から分かります。では、見てみましょう。今日は、何月何日かわかる人?」

均時差表によると、この日の差異は「プラス6分」。日時計の影が示す時間に6分足すことで、日時計(自然の時間)と、その他の時計やスマホ(人間がつくった時間)が同じになることを意味しています。

「今、クラゲ日時計の影は10:53くらいを指していますね。6分足して、そして腕時計かスマホの時間を見てみて」と冨田さん。「10:59!ぴったりだ!」と、嬉しそうな声が上がりました。

「じゃあ今度は、みんなの日時計でも実験しましょう。まずは必ず、真北に向けること。これはとっても重要です。北に向けることで、地球の回転する軸と並行になり、正確な位置を取ることができます。クラゲと同じ向きに揃えてみましょう」

「すごい、あってる!」と元気な声が聞こえてきました。「一緒に配布した説明書を見ながら、お家や旅先でもやってみてくださいね」(渡上さん)

初めての日時計づくり。感想をお聞きしました

「今日の授業はとっても楽しかったです。図画工作が好きなので、組み立てるのも、絵を描くのも楽しくて、時間が足りなく感じました」(小学5年生)

「実験までできたのが楽しかったです。組み立てる時は角度の調整が難しかったけど、でも11時がはっきり見られて嬉しかった。夏休みの自由研究に活かします」(小学5年生)

「短時間で日時計がつくれたのでびっくりしました。組み立てるのが一番楽しかったかも。実験で、本当に時計と同じ時間だったので嬉しかったです。昔の時計のことを初めて教わり、時計で時間がわかるって貴重なことなんだ、と思いました」(小学5年生)

参加者のみなさんがつくられた紙製の日時計と、大きな常設クラゲ日時計の、両方を設計したデザイナーの佐藤さんは、万博会場がまだ工事中のときに足を運び、試作を繰り返したそうです。

― 佐藤さん:セイコーの日時計として、できる限り正確に時刻を計測できるよう、ノーモンの角度や目盛りを細かく設計しました。全体デザインも、子どもたちが自然と周りに集まり出す光景を思い描きながら進めました。文字盤はみんなに見やすいよう、少し低めに設定しています。普段目にしている時計とは違い、太陽の影で時刻を知るという体験を通して、私たちの本来の時刻は、太陽と地球の関係そのものであることを感じていただければと思います。

会期中、大阪・関西万博に行かれる方はぜひ、クラゲ館の前にあるセイコー クラゲ日時計で、時間を確認されてみてください。

※大阪・関西万博は、2025年10月13日(月)に閉幕いたしました。シグネチャーパビリオン「いのちの遊び場 クラゲ館」にご来館いただき、ありがとうございました。

セイコーわくわく日時計づくり教室 in 大阪・関西万博の様子はこちら

おすすめの記事

Pick Up Contents

合わせて読みたい関連記事

About

サステナブル・ストーリーとは、持続可能な社会に向けて、

セイコーだからできるサステナブルな活動を発信していく

Webメディアです。

- ホーム

- サステナビリティ

- サステナブル・ストーリー

- 【セイコーの次世代育成活動 時育】「わくわく日時計づくり教室」が大阪・関西万博で開催