セイコーのサステナビリティ

取材・執筆:淺野義弘

取材・編集:友光だんご(Huuuu)

撮影:本永創太

- #

毎日の暮らしの中で、時計を見ない日はありません。そんな時計が、もしズレていたら……? 食事や睡眠の時間は多少ズレても大丈夫かもしれませんが、大事なテストや待ち合わせの時間を間違えてしまったら大変です。

多かれ少なかれ、私たちはさまざまな「ズレ」と向き合いながら生活しています。そんな時間のズレを抑えるために活躍しているのが、セイコーの時刻同期システムです。

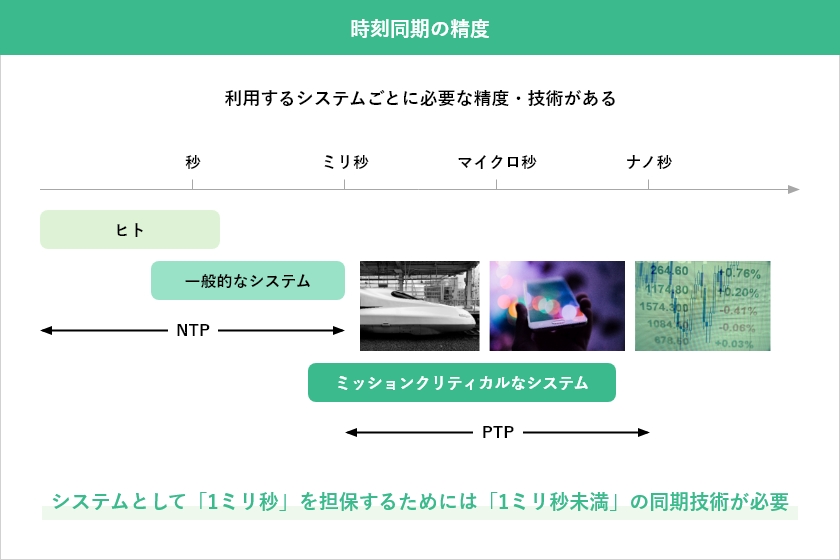

「時刻同期」とは、異なるコンピュータシステム間の時計を一致させる技術のこと。放送やスマートフォンの通信、さらには証券取引など、さまざまな場面で時刻のズレを排除し、システムがスムーズに動作することを支えています。

今やその精度は驚異的で、なんと10億分の1秒レベルにまで達しています。そして情報化社会が進む現在、時刻同期システムの重要性は日に日に高まっています。

お話を聞かせてくれたセイコーソリューションズのお三方。左から、

・ 戦略ネットワーク本部 戦略ネットワーク営業統括部 STN営業技術部 STN営業技術課 課長 宮脇信久さん

・戦略ネットワーク本部 STN開発部 部長 岩本哲也さん

・戦略ネットワーク本部 タイミングソリューション営業部 タイミングソリューション営業課 樋口政史さん

10億分の1秒レベルでズレをなくす時刻同期システム

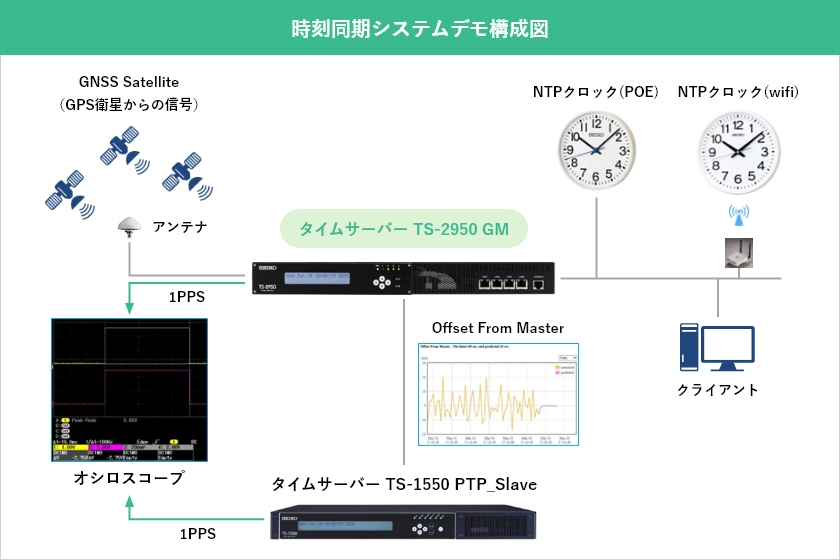

セイコーソリューションズのオフィスに訪れると、時刻同期システムのデモンストレーションが用意されていました。ビデオデッキのような外観を持つこの装置が、PTPグランドマスタークロック「Time Server Pro. TS-2950」。これは10億分の1秒レベルの正確な時刻同期を実現するシステムの要となる装置です。

「TS-2950 PTPグランドマスター」から青色LANケーブルで接続されているのは、「Time Server Pro. TS-1550」。こちらは、グランドマスターに同期しPTP由来の様々な同期信号を出力しますが、今回のデモンストレーションでは「TS-2950」とのパケット上の時刻差を1PPS出力し、オシロスコープで比較しています。

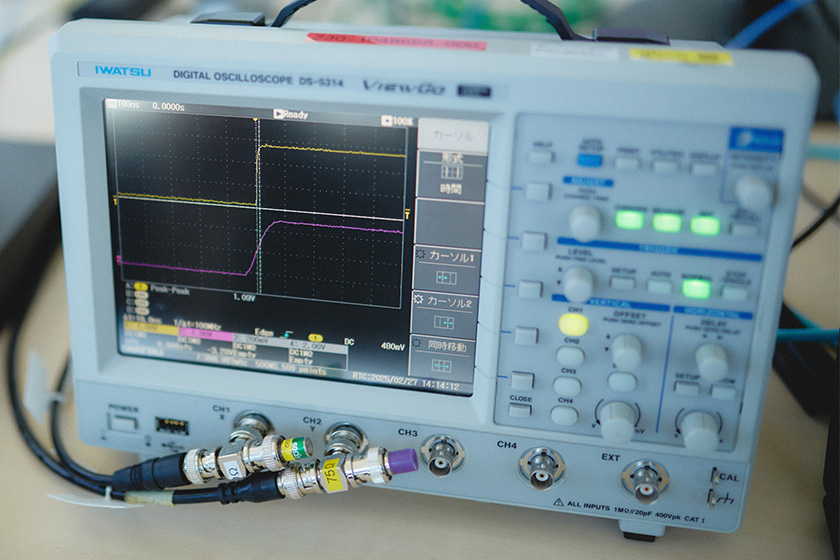

そして、こちらが2台の装置が1秒に1回刻む信号(1PPS)をオシロスコープで可視化したもの。

画面上の白い点線は1マスが100ナノ秒を示しています。「TS-2950」の黄色い波形と、「TS-1550」の赤い波形の1PPS_TEは、わずか10ナノ秒以内を出力。つまり、なんと10億分の1秒レベルで同期していることが確認できます。

こうして高精度で同期した時刻は、有線や無線のネットワークを通じて、システムを動かす機器へと正確に伝達されます。絶対時刻に対しては、1000万分の1秒レベルの誤差しか出ません。

数秒単位のズレがなくなるメリットは、例えば全国規模で行われる大学入学共通テストで開始と終了がピッタリ合うことなど、日常生活でも想像しやすいはず。しかし、ナノ秒単位の時刻同期も、実は身近な場所で活躍しており、最近ではその需要と価値がますます高まっているのだとか。この高精度時刻同期の技術がどのように開発されているのか、さらに詳しく教えていただきました。

複数のシステムを協調させ、安全と公平を担保する

実際のタイムサーバーを初めて見ましたが、その精度に驚きました。ここまで細かな時刻同期は、どのような場面で使用されているのでしょうか?

― 樋口:たとえば証券取引を行う場合、高精度の時刻でなければ、取引の時系列を正しく記録できません。もし同じ朝9時に注文したつもりでも「A社にとっては8時59分で、B社にとっては9時00分だった」ということになれば平等な取引とは言えませんよね。東京証券取引所(東証)は取引の公平性を重視しており、これを確保するために、1000万分の1秒単位での同期ができる弊社のシステムを採用いただきました。

すべての利用者に同じ時刻を提供することで、公平性を担保しているのですね。

― 宮脇:ほかにもテレビ番組の場合、音声、映像、字幕、データ連動コンテンツなど、さまざまなデータを組み合わせて放送します。もし、これらのタイミングが少しでもズレると品質が低下し、最悪の場合、放送事故になってしまうんです。

また、モバイル業界の5G通信においても、基地局間の高精度な時刻同期は必要不可欠です。

低遅延・大容量のデータ転送基盤が広まることで、自動運転やスマート農業、遠隔医療などの分野でも、複数のコンピュータシステムを連携して動かすニーズが増えるでしょう。正確で精密な時刻と順序に基づいた情報のやり取りは、今後も重要性を増していくと考えています。

コンピュータが処理する1000万分の一秒の差が、莫大なお金を動かしたり、命に関わったりすることもある。情報化が進む社会だからこそ、高精度な時刻同期がますます重要になっているのですね。

ハードとソフトの両輪で安定性を高める

セイコーが時刻同期システムの開発を始めたきっかけについて教えてください。

― 岩本:1970年代に工場内のDX化にいち早く取り組み、生産管理システムを自分たちで開発したことが、セイコーのシステム事業のスタートでした。その後、他社向けにもシステムを提供し始め、ユーザーの要望に応じて時刻同期システムを開発することになりました。1999年には国内で初めてタイムサーバーを製品化し、いまのタイミングソリューション事業につながっています。

ハードウェアの開発から始まり、ソフトウェアやシステムを搭載した製品に至ったということですね。

― 岩本:そうですね。時刻配信の仕組みには、一般的にパソコンなどで使われるNTP(Network Time Protocol)と、より高精度が求められる環境向けのPTP(Precision Time Protocol)の2種類があります。どちらも標準化され、仕様も公開されていますが、どのように製品に実装するかは各メーカーによって異なっています。

NTPでは主にソフトウェアによる処理が行われ、ズレや遅延をなくす実装が求められます。一方のPTPでは、タイムスタンプ(時刻を同期させるための目印)を正確に打ち込むためにハードウェアの精度も重要です。正確な時間を提供するためには、ソフトとハードの両面からのアプローチが欠かせないんです。

― 樋口:2012年1月には「うるう秒」を原因として時刻同期が正しくできず、SNSサービスの長時間ダウンなど、世間でWebサービスのトラブルが散見されました。しかしセイコーのタイムサーバにはうるう秒実施の際に時刻を調整する機能を実装していたため、上記の問題を回避できたという実績があります。

― 宮脇:証券会社や放送局といった大規模なシステムでは、衛星に同期した絶対時刻UTCに対してマイクロ秒からナノ秒以下の高精度時刻同期が求められるため、何千もの端末がネットワークを介して同時に通信しても、遅延なくすべての端末に同じ情報を提供する堅牢さが求められます。もし一時的にGNSS電波障害などにより時刻が取得出来ない場合でも、高精度な内蔵時計を搭載している為、安定した時刻配信を継続することが可能であり、時計機能のバックアップを確保するなど、強靭な製品づくりを心がけています。

正しい時刻は“宇宙から降ってくる”?

タイムサーバーのアンテナ

冒頭で見せていただいたタイムサーバーにはアンテナが接続されており、人工衛星から時刻情報を受け取っているとのことでしたが、具体的にどのような情報を受信しているのでしょうか?

― 岩本:先ほどのデモでは、アメリカのGPS衛星から発せられるGNSS(Global Navigation Satellite System)の信号を取り込んでいます。GPS衛星には非常に高精度な原子時計が搭載されており、その時刻が一つの基準として世界中で使用されているんです。

しかしGPS信号は、いわば「宇宙に浮かんだ豆電球」のように微弱であり、特に建物内や地下などでは受信が困難になることがあり、有事の際には信号が遮断される可能性もあります。

そのため、日本独自の時刻基準を構築する動きも進んでいます。QZSS(準天頂衛星システム)という日本の衛星システムが内閣府主導で進められており、2025年2月にはH3ロケットで6号衛星が打ち上げられました。このシステムは、日本を中心に地球の約4分の1をカバーしてGPS信号を補完するほか、高精度な時刻情報の提供を行い、最終的には日本標準時を発信しようとしているんです。

なるほど、正確な時間は宇宙から送られてきているんですね!では、その「時間の基準」はどのように決められているのでしょうか?

― 岩本:世界の標準時刻は、各国の原子時計を基にして、国際度量衡局(BIPM)が調整を行い、最終的にUTC(協定世界時)として定められています。日本では、情報通信機構(NICT)が自国の標準時を作っており、世界の基準と比較しても非常に高精度な時刻を提供しています。しかし、さらに高精度で安定性のある時刻基準を構築するための研究も進められています(※)。

※1秒は1967年以来、セシウム133原子のエネルギー状態が変化する際に発生する放射周期9,192,631,770回を基準に定義されているが、光格子時計や量子時計といった新しい技術の開発も進んでいる。

時間も中央集権から自律分散型へ

正確な時刻を生み出し、配信する仕組みの研究が続いているのですね。

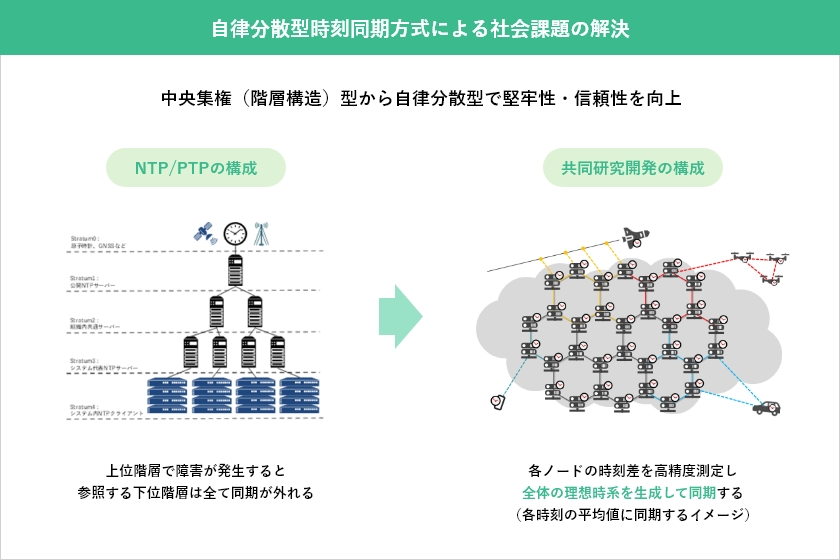

― 岩本:その通りです。現在の時刻配信システムは階層的に構成されているため、上位のシステムに障害が発生すると、下位のシステム全てが同期を失ってしまうという問題があります。もしGNSSに何らかの問題が起こると、すべての機器に影響が及び、大きな混乱を招く可能性もあります。

そこで、セイコーはNICTと共同で、各機器に小型の原子時計を搭載し、機器同士が自分で同期できるシステムの開発に取り組んでいます。この仕組みが実現すれば、従来のシステムで問題となっていた「単一障害点」をなくし、より安定した同期が可能になると考えています。

自律分散型の仕組みが実現すれば、どこかでトラブルが発生しても、正しい時間が刻まれ続けることになりますね。

― 岩本:その通りです。GPS依存型のシステムでは、GNSSに問題が発生した際、全ての機器に影響が及ぶリスクがあります。こうしたリスクを軽減するために、GPSだけに依存しないシステム構成が非常に重要で、アメリカの大統領令でもその推進が勧められているんです。私たちも、新しい時刻基準が確立されることに貢献したいと考えています。

また、このような高精度な時刻同期技術は、持続可能な社会の実現にも役立ちます。例えば、人工知能(AI)の計算では膨大な数のサーバーが使われますが、もし機器間の時刻がズレてしまうと、無駄な計算が増え、効率が落ちてしまいます。しかし、完璧に同期することができれば、無駄を最小限に抑え、AIの電力消費も大幅に削減できるんです。

機械化と情報化が進む中で、高精度な時刻同期がますます重要になっているんですね。私たちの生活の基盤を支える時刻の大切さが改めて感じられました。本日はありがとうございました!

おすすめの記事

Pick Up Contents

合わせて読みたい関連記事

About

サステナブル・ストーリーとは、持続可能な社会に向けて、

セイコーだからできるサステナブルな活動を発信していく

Webメディアです。