セイコーのサステナビリティ

取材・執筆:淺野義弘

取材・編集:友光だんご(Huuuu)

撮影:本永創太

- #

日々の買い物で受け取るレシートや食品パッケージの成分表示など、私たちはさまざまな場面で印刷物から情報を得ています。さらに機械が読みとるバーコードや2次元コードなどの印刷された情報がありますが、これら単色の情報の多くは「サーマルプリンター」と呼ばれる機械で印刷されていることをご存じでしょうか?

目次

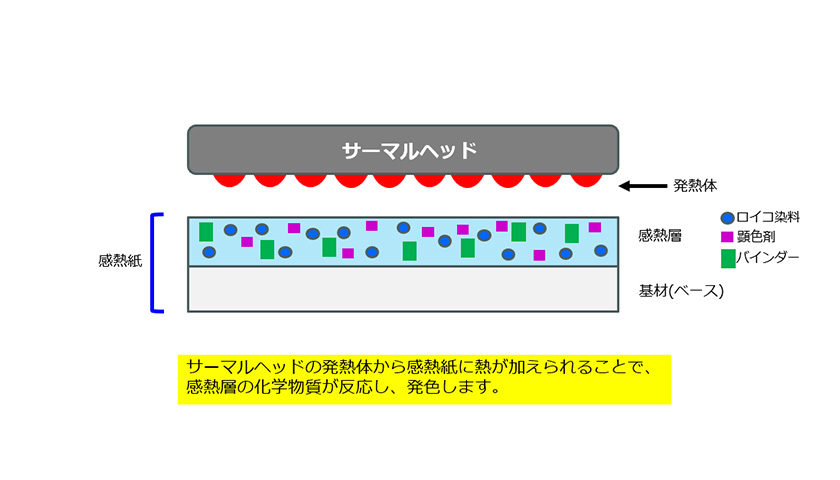

サーマルプリンターは、その名の通り「サーマル(thermal=熱の)」を利用した印刷装置。熱で発色する感熱紙(サーマル紙)と、それを加熱するサーマルヘッドを組み合わせることで、インクを使わずに印字を行います。

インク不要のため省スペースかつメンテナンスの必要がなく、何より印刷スピードが圧倒的に速いのが特徴。ボタンを押せば瞬時に印刷されるスピード感は、小売業や物流業界にとって欠かせない技術となっています。

近年ではレシート印刷などにとどまらず、食品パッケージや段ボールに貼れるラベルを印刷するものや、台紙なしでラベルを印刷する「ライナーレスプリンター」も登場。ゴミを減らし環境負荷の低減に貢献しながら、私たちの暮らしにより適した形へと進化を続けています。

40年以上前からサーマルプリンターの開発・販売を続けるセイコーインスツルのお三方に、その歴史と技術の進化について伺いました。

お話を聞かせてくれたセイコーインスツルのお三方。左から、プリントシステム事業部 営業二部 欧米営業課長 古野智彦さん、同事業部 営業一部 営業課長 増澤昌一さん、同部企画課長 星田知彦さん。

熱の力で印刷する「サーマルプリンター」

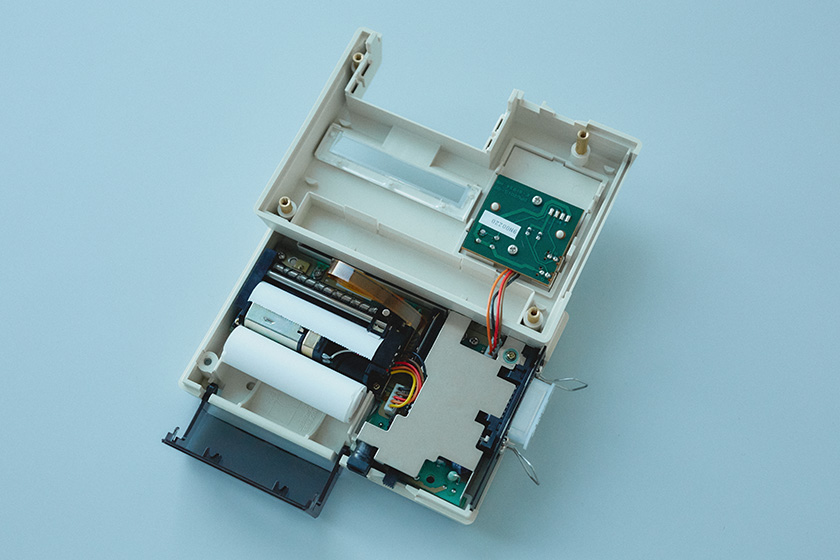

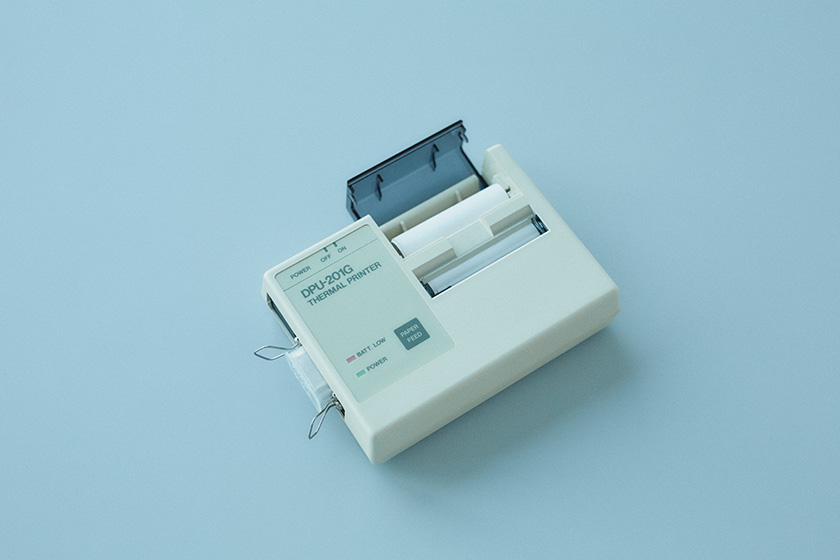

まずはセイコーインスツル(当時の名称はセイコー電子工業株式会社)が1989年に発売した初期モデル「DPU-201G」を例に、サーマルプリンターの仕組みを紹介いただきました。

「DPU-201G」のボディを開いたところ

感熱紙と呼ばれる白いロール紙には、熱を加えると発色する特殊な加工がされています。そこに「サーマルヘッド」という部品で熱を加えることで、そのパターンに応じて感熱紙が発色し、文字や数字、記号などが印字されていきます。

加熱場所によって発色が変わるため、感熱紙の送り出しやサーマルヘッドの動作などには高いレベルの位置制御が求められます。そこにセイコーが時計製造で培った精密加工技術を活かすことで、コンパクトで高精度なサーマルプリンターが実現しているのです。

サーマルプリンターの仕組み

サーマルプリンターの原理がよくわかりました。開発当初はどのような場面で活躍していたのでしょうか?

星田:サーマルプリンターは他の方式に比べて印刷速度が早く、インクリボンも必要としないのでコンパクトで扱いやすい方式です。その特徴を活かし、当初は電卓やストップウオッチに組み込むものとして開発を始めました。今ほどデジタル化が進んでいなかったので、計測記録をその場で印刷できる点にニーズがありました。

ディスプレイのような感覚でサーマルプリンターが活躍していたのですね。私たちにも馴染みのあるレシートなど、小売業での活用はいつ頃から増えたのでしょうか?

星田:1990年代中頃になり、サーマルプリンターの性能が飛躍的に向上してからです。初期のモデルではサーマルヘッドを動かして一文字ずつ印刷する「シリアル方式」が主流でしたが、サーマルヘッドを横一列に並べた「ライン方式」が採用され、大幅なスピードアップと静音化が実現したんです。また、初期の感熱紙は時間が経つと印字が退色するという課題がありましたが、素材の改良によって耐久性が向上し、長期保存にも適するようになりました。レシートや領収書にも安心して使えるようになったことで、サーマルプリンターが世界中に普及していきました。なかでもサーマルプリンターのメカニズム(機構部品)は、レジやATMのプリント部品として普及し、金額ベースで世界シェアNo.1を獲得しています。

セイコーインスツルのサーマルプリンターがレシート印刷の普及に貢献したのですね。メカニズム以外に完成品も提供されているのでしょうか?

星田:はい、その代表例が店舗に設置して利用するタイプのPOSプリンターです。たとえばこちらの「RP-F10」は12.7cm角の小さなキューブ型で、スマートフォンやタブレットを使ったPOSシステムと連動し、レシートを素早く印字することができます。排紙面は上向きと横向きの2WAYに対応しており、横向き時には防滴特性もあるため、キッチンやヘアサロンなど設置場所を選ばず活躍しています。

そういえば、お店でこんな形のプリンターを見かけたことがあります。コンパクトでスタイリッシュなデザインなので、どのお店も導入しやすいですよね。

星田:そうですね。このPOSプリンターは、POS端末に組み込むことも想定して設計されており、レイアウトの自由度が高いという強みがあります。

近年では新型コロナウイルス感染症の影響により、無人レジなどの非接触型のサービスの需要が高まっており、このPOSプリンターを使えば、お客様は店員を介さずレシートを受け取ることもできます。このように、当社のPOSプリンターは受付業務・会計業務の非接触化や省人化に貢献していると考えています。

なるほど。時代が変わっても、新しく生まれるニーズに応えてきたというわけですね。他の製品についても、いろいろ教えて下さい。

キャッシュレス決済や配送現場で活躍するモバイルプリンター

もともとは事業者向けに広まったサーマルプリンターですが、近年では小型化とともに低価格化が進み、個人でも購入できるようになりました。中でもアパレルや飲食店など、さまざまな場所で導入が進んだベストセラー製品がモバイルプリンター「MP-B20」です。

「MP-B20」はコンパクトな設計で、スマートフォンやタブレットと連携して使うことが前提になっています。開発の背景について教えていただけますか?

増澤:2017年頃からキャッシュレス決済が急速に広がりましたよね。電子マネーやバーコードによる決済をスマートフォンやタブレットで行い、その内容を印刷するニーズが高まると考え開発をスタートしました。

特にフードトラックやポップアップストアなどで活動する個人や小規模事業者でも導入しやすいよう、それまでの業務用モデルとは異なる価格帯を設定しました。また、ユーザーが直接購入できる販路も準備しています。

大型の卓上レジを導入しなくても、手軽にレシートを印刷できるようにしたのですね。キャッシュレス決済の仕組みとこのプリンターを準備できれば、お店を始めるハードルがグッと下がるのは魅力的です。

小さなお店のレジで、この製品を目にしたことのある人も多いのでは(写真はラベル対応モデルのMP-B30L)

モバイルプリンターは、他にどのような業界で利用されているのでしょうか?

増澤:小型のプリンターを個人で持ち運べることには、物流の現場でも大きなメリットがありました。例えば、配達員の方が荷札のラベルや不在票をその場で印刷できれば、わざわざトラックや事務所に戻る必要がなくなりますよね。バーコードや二次元コードの印刷にも対応しているので、データを活用した業務の効率化にも繋がりました。

またモバイルプリンターのラインアップには通常の感熱紙の印刷だけでなく、台紙から剥がして貼れるラベルの印刷にも対応している機種もあります。荷物に貼り付ける送り状や識別用のシールなど、ラベルは物流現場でのニーズが根強いもの。プリンターが置かれた部屋を拠点にするのではなく、一人一台持ってラベル貼りの作業をすることで、移動の手間を省略できるんです。

確かに、宅配業者の方が小型端末を持って作業しているのをよく見かけます。モバイルプリンターは物流業界での働き方を変えているのですね。

増澤:そうですね。物流現場でのハードな環境を考慮し、機種によっては最大2.0mの高さから落としても壊れない堅牢性を確保しています。万が一故障した場合でも、保守やアフターサポートを充実させ、長く安心してお使いいただける体制を整えています。

台紙が不要、レイアウトも無駄なし。進化した「ライナーレスプリンター」

次に紹介するのは、2022年に発売されたライナーレスプリンターの「SLP720RT」。これまでのラベル印刷につきものだった台紙(ライナー)を必要としない、ライナーレスラベル印刷に対応していることが特徴です。

弱粘性のライナーレスラベルをセットし印刷ボタンを押すと、一枚分のラベルが出力され、そのまま切り離して貼り付けることが可能です。台紙(ライナー)から剥がす作業が不要となり、使用後に廃棄する台紙もないため、ゴミの削減と効率化の両方を実現しているのです。

ロール状になっているのに粘着力が保たれ、一度貼っても剥がせる用紙が興味深いです。ライナーレスプリントはかなり新しい技術なのですね。

古野:ラベルメーカーの技術向上によって、粘着性のある紙をロールで扱えるようになりました。私たちは中でも弱粘着質の素材に着目し、サイズや用途に応じてうまくハンドリングする技術を開発し、台紙付きのラベルやレシート紙にも対応した1台3役のプリンターとして製品化しました。

古野:ライナーレスラベルには台紙がないので、その分ゴミが削減されます。また、規格が決まっていた台紙付きラベルでは、サイズの都合で余白が生じるケースもありました。

しかしライナーレスプリンターは必要な印字部分だけを印刷できるので、スペースの無駄を最小限に抑えられるんです。廃棄物の削減や取り回しのしやすさが好評で、ライナーレスプリント対応機種への移行が進みつつあると感じています。

ラベルの内容もセイコーインスツルのアプリから設定できるのですね。普段目にしているものですが、これほど手軽に作れるとは驚きました。

古野:スマートフォンやパソコンから利用できる「SII Layout Editor」には、あらかじめテンプレートが用意されており、商品名や内容物などをその場で編集できます。さらにライナーレスラベル対応の機種であれば編集した内容に即したサイズで、無駄なく出力されるんです。

古野:アプリには印刷時間から賞味期限を自動計算し、データに反映する機能なども搭載しています。印刷機器だけでなく、便利で使いやすいソフトウェアも含めて提供し、お客様に喜ばれるソリューションをお届けしたいと考えています。

生活を支える印刷の需要はこれからも

小売や物流の現場で欠かせない、高速でコンパクトなサーマルプリンター。近年ではキャッシュレス決済や二次元コードの活用など、新たなサービスとも組み合わさり、活躍の機会が増えています。食品のアレルギー表示や賞味期限の管理、さらに働き手不足が深刻化する物流業界の課題解決に貢献したり、新たなスモールビジネスを支援したりと、人々の働き方を中心に、様々なシーンにおける課題解決に貢献しているようです。

初期モデルの「DPU-201G」

社会のぺーパーレス化が進む一方、デジタルと現実社会をつなぐ接点としての情報を手軽に印刷するサーマルプリンターの役割はますます重要性を増しています。セイコーインスツルは、販売経路の開拓や使いやすいアプリの開発、アフターサポート等を通じて、「印刷して終わり」ではない持続可能な関係づくりにも取り組んでいることが心に残りました。

おすすめの記事

Pick Up Contents

合わせて読みたい関連記事

About

サステナブル・ストーリーとは、持続可能な社会に向けて、

セイコーだからできるサステナブルな活動を発信していく

Webメディアです。