C-NAPS編集部

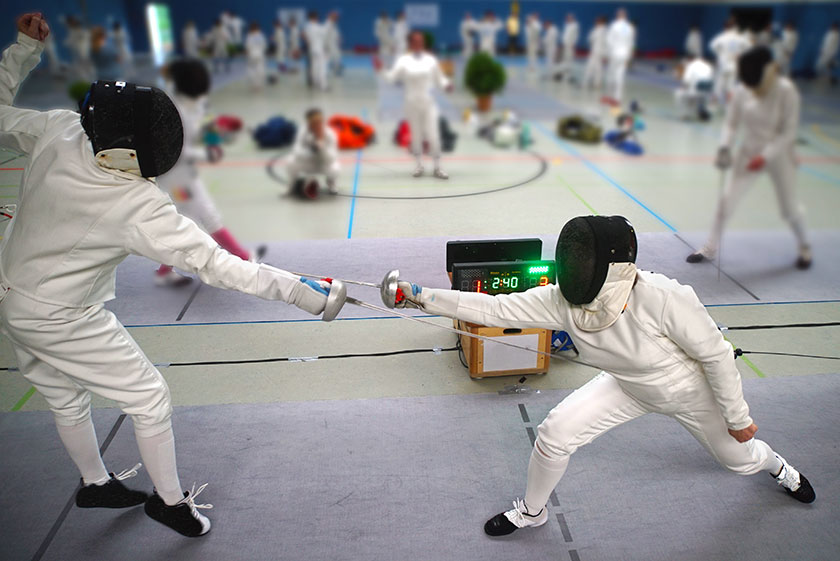

フェンシングという競技は、フェンサーと呼ばれる剣士たちによる1対1の決闘です。純白のユニフォームを身にまとい対峙した2人が、巧みなステップワークと研ぎ澄まされた剣術で相手を翻弄してポイントを奪い合います。初めて観戦すると、そのスピーディーな試合展開に度肝を抜かれることでしょう。

フェンサーの剣さばきはとても速く、試合経過を的確に追うためにも、観戦前に基本ルールを押さえることが重要です。また、フェンシングには「エペ」「フルーレ」「サーブル」の3つの種目があり、それぞれのルールの違いや基本を把握することでより競技への理解が深まるでしょう。フェンシングの観戦を楽しむうえで知っておきたいルールを解説します。

フェンシングの種目&歴史を知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

フェンシングの試合開始から終了までの流れ・競技性

フェンシングの試合用語はフランス語。掛け声の意味を覚えると競技への理解がさらに深まります。

フェンシングは、ヨーロッパの騎士階級の行動規範である「騎士道精神」に則った競技です。日本の武士道が礼を重んじるのと同様に、フェンシングもまた対戦相手への敬意と気品に溢れた「紳士淑女のスポーツ」と言えるでしょう。

また、フェンシングの試合用語はフランス語であり、主審による掛け声によって試合開始や構えの動作に入ります。まずは「エペ」「フルーレ」「サーブル」の3種目に共通する基本の流れを紹介します。

騎士道精神に則った試合の流れ

フェンシングの試合は、幅1.5~2m、長さ14mの細長い形状をした「ピスト」と呼ばれる特殊なコートで行われます。対峙する2人の選手はピストに入ると、まず主審による武器と服装のチェックを済ませます。そして、問題がなければ、主審の「ラッサンブレ・サリュー(気をつけ・礼)」の掛け声で一礼し、選手同士が試合前の挨拶を交わすのが最初の流れです。

次に「アンガルド(構え)」の合図で双方の選手はマスクを着用。その後、スタートラインに前足つま先をつけ、ピストの中央に4mの間隔をおき、対戦の準備に入ります。次に主審から「エドプレ」または「プレ」(準備はいいですか?)と確認をされます。それに対して選手は、準備OKの場合は「ウィ(はい)」、まだの場合は「ノン(いいえ)」と状況に合わせて返答するスタイルです。両者から「ウィ」の返答がなされた後に、主審の「アレ(初め)」の合図にて試合が開始されます。

試合後は再び「ラッサンブレ・サリュー(気をつけ・礼)」の合図で試合終了の挨拶。そして、相手と握手で健闘を称え合った後にピストから退場する流れです。挨拶や礼を重んじるスタイルは、試合中の激しい剣術の攻防とは裏腹に、フェンサーとしての矜持や相手への敬意を感じさせます。そうした品位ある振る舞いもフェンシングという競技の魅力の1つです。

フェンシングの得点の判定の仕方とは

得点の見分けがつきやすいように対戦するフェンサーが赤と緑の2つのカラーに分かれる。得点すると自身の色のランプが点灯する。

目にも止まらぬスピードで相手を突いて得点を奪うフェンシングですが、あまりにも動きが速すぎるため、「どうやって得点を判定しているのか」疑問に思う方もいるでしょう。フェンシングの判定には、「電気審判器」というテクノロジーが導入されています。電気審判器とは、電気の通った剣先が防具ジャケットの有効面に当たると通電し、判定ランプが点いてポイントが加算されるシステムです。片方の選手にポイントが入ると赤、もう片方の選手のポイントだと緑のランプが点灯し、色の違いでどちらの得点かが一目で分かるようになっています。大会によってはより分かりやすく、選手のマスクも赤、または緑に点灯するケースもあります。

電気審判器は先端のテクノロジーですが、導入前は剣にインクやすすをつけて「どこに攻撃が当たったのか」を確認していました。フェンシングのユニフォームが白いのは、色のついた場所を判定しやすくするためだと言われています。現在はそうしたアナログの判定方式ではなくなりましたが、純白のユニフォームを着用する伝統はいまだに受け継がれています。

フェンシングにおける個人戦と団体戦の違い

フェンシングは個人戦と団体戦が存在する。

2021年の世界の大舞台で、日本の男子エペ団体が初めて世界の頂点に立ったのは記憶に新しいですが、フェンシングには団体戦があるのも1つの特徴です。国際大会では「エペ」「フルーレ」「サーブル」の3種目でそれぞれ、男女別で個人戦、団体戦が行われます。そのため、フェンシングは計12種目あることを覚えておきましょう。

個人戦では、まず6~7人ずつの総当たりによるプール戦(グループステージ)が行われます。3分間で5本先取した方が勝利となるだけに、1戦1戦がスピーディーに展開されます。プール戦を勝ち上がった選手のみ進めるのがトーナメント戦です。トーナメント戦は3分間3セットで15本先取した方が勝利。時間内でどちらも15本を取れなかった場合は、終了段階で得点の多い方が勝ちとなります。タイムアップ時に同点の際は、1分間1本勝負の延長戦で決着をつけます。

団体戦は4人構成のチームから3人が出場し、相手チームの3人と計9試合を実施。3分間5本先取の対戦を繰り返し、9試合で45本先取、または合計でリードしたチームの勝利です。9試合目が終了して同点の場合は、個人戦同様の1分間1本勝負の延長戦が行われます。

剣やルールが異なる「エペ」「フルーレ」「サーブル」の3種目

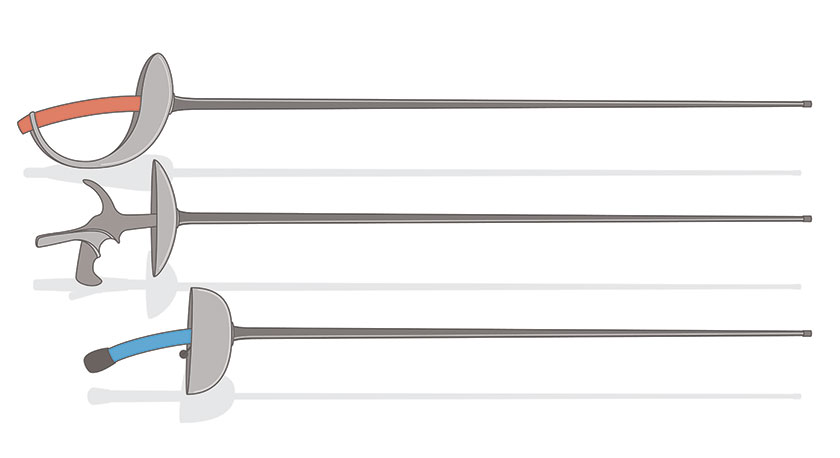

上からサーブル、エペ、フルーレのそれぞれの種目の剣。3種目は剣やルールが異なる。

向かい合った相手の体を剣で突くことで勝敗を決めるフェンシングは、突いたほうに得点が入り、突かれたほうが失点するという意味では非常にシンプルな競技です。しかし、前述のようにフェンシングには、「エペ」「フルーレ」「サーブル」の3種目があり、ルールや使用する剣までも異なります。フェンシングの競技性や共通ルールを覚えた方は、3種目のそれぞれのルールも知っておきましょう。

3種目の違いを知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

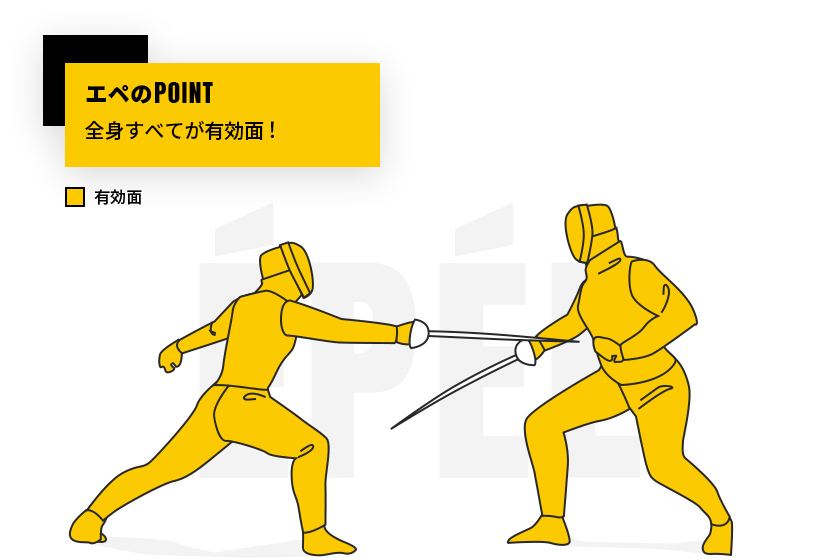

「エペ」は優先権がないため、リーチの長さが有利に

3種目の中で唯一攻撃の優先権がなく、「相手を早く突いた者勝ち」なのが「エペ」です。全身すべてが有効面であり、体のどこに触れても得点になることからもっともシンプルな種目だと言えます。攻撃範囲が多岐にわたるので、背が高くリーチが長い選手がエペを選ぶ傾向にあります。

エペの場合は、有効面を剣で750g以上の圧力で突くと剣の先端にあるボタンスイッチから電気信号が送られます。そして、電気審判器の赤または緑のランプが点灯すると得点が認められます。剣は重量770g以下、全長110cm以下、鍔の直径13.5cm以下、鍔から剣先までは90cm以下と規定されており、3種目の中でもっとも重く硬い点が特徴です。

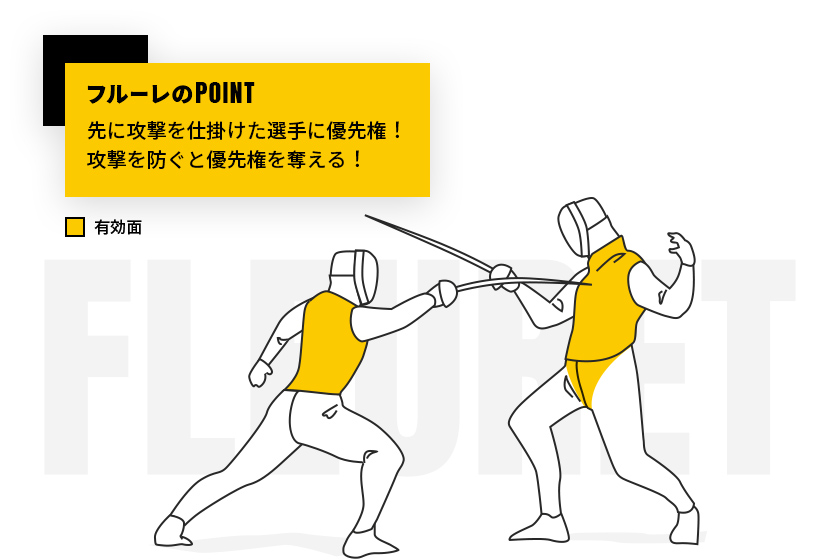

「フルーレ」は初心者が始める際に取り組みやすいと人気

胴体のみが有効面の「フルーレ」は、攻撃の優先権があります。先に攻撃を仕掛けた選手に優先権が与えられ、もう一方の選手は防御に回ります。防御に回った場合は、相手の攻撃を阻止するアクション(剣を払う、叩く、相手の動きを止めるなど)で抵抗。攻撃を防ぐことで優先権を奪えます。

得点は有効面を剣で500g以上の圧力で突くと剣の先端にあるボタンスイッチから電気信号が送られ、電気審判器の赤または緑のランプが点灯します。一方で無効面を突くと白ランプが点灯するので見分けがつきます。フルーレの剣は重量500g以下、長さ110cm以下、鍔(つば)の直径12cm以下、鍔から剣の先端まで90cm以下の規定のため、エペの剣の3分の2ほどの重さです。

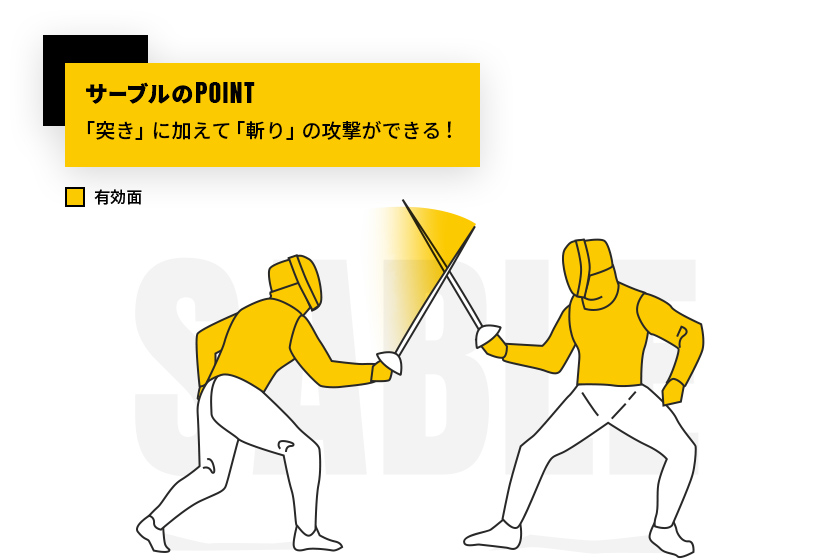

「サーブル」は斬る攻撃があるため、もっとも運動量が多い

「フルーレ」と同様に攻撃の優先権がある「サーブル」の大きな特徴は、「斬り(カット)」と「突き」の2種類の攻撃パターンです。両腕と頭部を含む上半身が有効面となるだけに、ダイナミックな斬りの攻撃とそれをかわす巧みなステップワークが見られるところが他の2種目とは決定的に異なります。

剣で有効面を触れば電気信号が送られるのは共通していますが、フルーレとは異なり無効面に触ってもランプは点灯しない仕組みです。サーブルの剣は重量500g以下、全長105cm以下ともっとも小型。鍔の形は剣を握る手を包むように直径幅14cmと縦15cmのゲージを通るものであり、鍔から剣先までは88cm以下と規定されています。

フェンシングは1つの競技で、「エペ」「フルーレ」「サーブル」と特徴の異なる3つの種目がある点が大きな魅力です。まだフェンシングを観戦したことがないという方は、ご自身の気になる種目から見始めることをおすすめします。トップアスリートたちの華麗な剣さばきを、ぜひ会場でご覧ください。