世界各国のトップアスリートが集い、2年に一度開催される「世界陸上競技選手権大会(世界陸上)」。選手が己の限界に挑み続けるこの大会では、さまざまなストーリーや感動が生まれます。数ある種目の中でも「最も過酷なトラック種目」と言われているのが「400mハードル」です。400mを走るスタミナやハードリング、減速を抑えるための歩数コントロールなど高度なスキルが要求されます。

本記事では、この競技の基礎知識や注目ポイントを解説。また、選手たちが競技で繰り広げるハードリング技術や歩数コントロールのコツについても紹介します。

観戦前に押さえておきたい400mハードルの基礎知識

400mハードルの種目としての基本

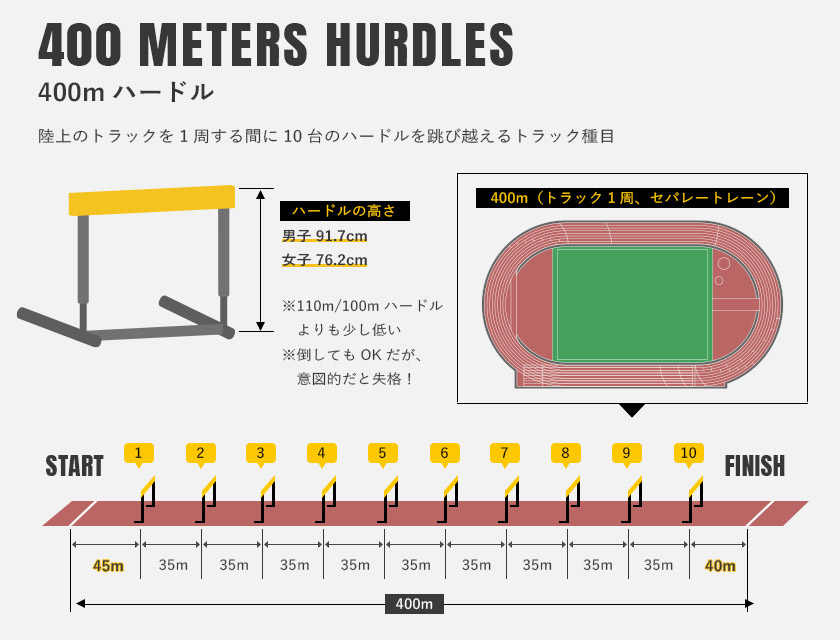

400mハードルは、陸上のトラックを1周する間に10台のハードルを跳び越える短距離種目です。スタートから最初のハードルまでは45mで、その後のハードル間は35m、最後のハードルからゴールまでは40mと決まっています。

この種目は、とくに後半が勝負です。疲労が溜まり脚が上がりにくくなる中、スピードを保ちながらハードルを跳び越える技術が試されます。うまくリズムを維持しながら、走りとハードリングを両立できるかどうかが、レースの結果を左右します。

400mハードルのルール

400mハードルのハードルの高さは、男子が91.4cm、女子が76.2cmと定められています。

ルールは110mハードルや100mハードルと共通しており、失格となる条件は次の2つです。

1.選手が故意にハードルを倒したと判断された場合。

2.脚がハードルの外側を通り、バーの高さより低い位置を通過した場合。

400mハードルは、カーブを曲がりながらハードルを跳び越える必要があります。左脚が「抜き脚」の選手は、脚がハードルの外側を通る場合もあり、その際に条件2を満たすと失格になります。そのため、この競技では、ほかのトラック種目より多くの監察員が配置されます。過去には、トップでゴールした選手がこの違反により失格となった事例もありました。

ハードリングのコツ

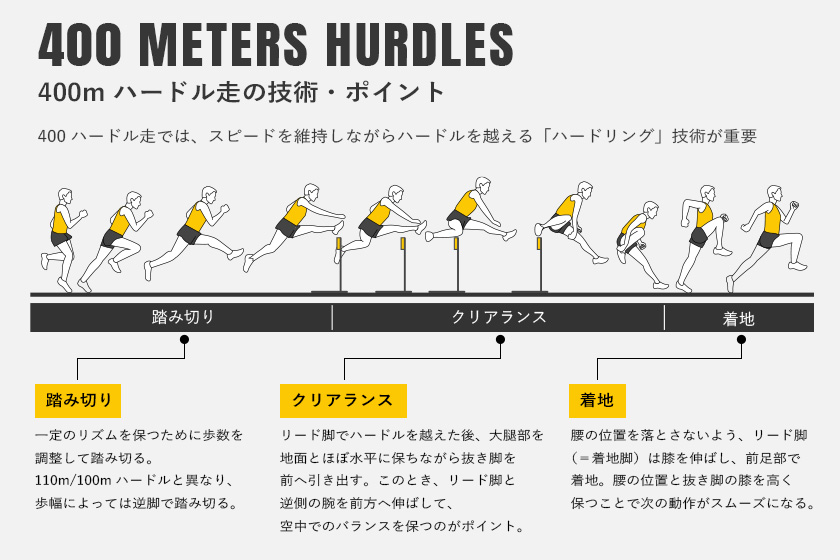

400mハードル走では、スピードを維持しながらハードルを越える「ハードリング」が重要です。ハードリングは「踏み切り」「クリアランス」「着地」の3ステップで構成され、ブレーキをかけずにスムーズに越える動作がポイントになります。ハードルを越える際、先に伸ばす脚を「リード脚」、後から抜く脚を「抜き脚」と呼びます。この2つの用語を覚えることで、競技への理解が深まるでしょう。

<踏み切り>

400mハードルでは、ハードル間の距離が長いため、一定のリズムを保つために歩数を調整して踏み切ります。110mハードルや100mハードルでは基本的に同じ脚で踏み切りますが、400mハードルではレース後半に歩幅が合わなくなることがあり、その場合は「逆脚」で踏み切ることもあります。

<クリアランス>

クリアランスは、ハードルを越える動作のことです。リード脚と反対側の腕を前に伸ばし、空中でバランスを取りながらハードルを越えます。抜き脚は大腿部を地面と水平に保ちながら、前方に引き出します。

<着地>

着地では、腰の位置を落とさないようにリード脚を膝を伸ばして前足部で着地します。素早く抜き脚を前方に引きつけることで、次のランニング動作にスムーズに移行できます。

400mハードルの歩数コントロール

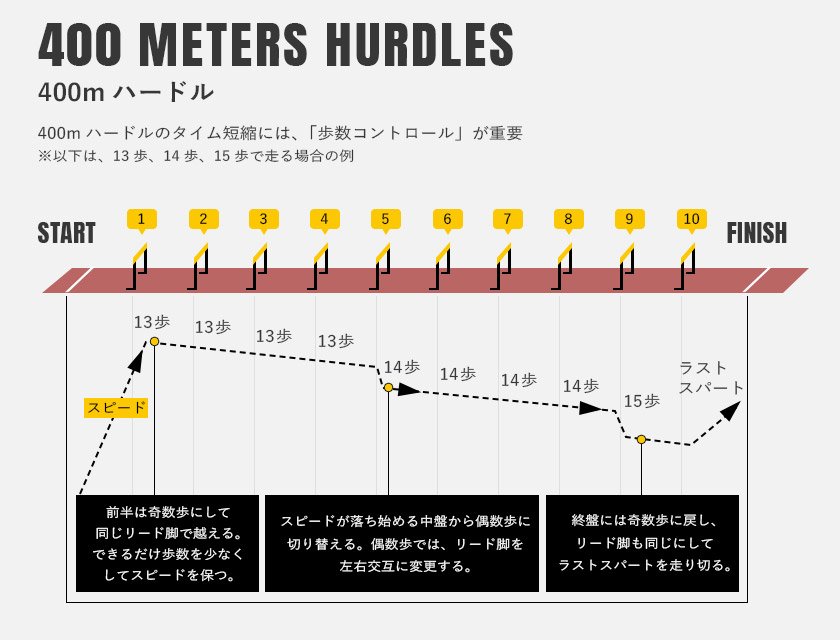

400mハードルのタイム短縮には、「歩数コントロール」が重要です。選手はスピードとスタミナを維持しながら、効率的にハードリングを行う必要があります。とくに中盤から後半にかけては疲労が蓄積し、脚が上がりにくくなるため、歩数の調整がレースを左右する大きな要因となります。

同じリード脚でハードルを越えるには、ハードル間を奇数歩で走らなければなりません。男子のトップアスリートでは、前半のハードル間を13歩で走ることが世界基準とされています。しかし、中盤以降は筋肉疲労の影響で一定の歩数を保つことが難しくなり、14歩や15歩へ切り替える選手が多く見られます。

歩数を切り替えるタイミングは選手ごとに異なり、その戦略がレースの鍵を握ります。歩数が増えるとスピードが低下するリスクがあるため、どこで歩数を切り替えるかという選手の歩数変化の戦略やペース配分に注目すると、観戦がより楽しくなるでしょう。

400mハードルでセイコーが実践する計測方法

世界陸上のオフィシャルタイマーを務めるセイコーは、計49種目の計時計測を行い競技運営を支援しています。400mハードルにおいては「フォトフィニッシュシステム」を活用し、アスリートがすべての力を注ぐフィニッシュの瞬間を捉えています。

フォトフィニッシュシステム

photo by AFLO SPORT

フォトフィニッシュシステムは、1,000分の1秒までわかる連続撮影を行い、フィニッシュの瞬間を正確に判定する機器です。正確なタイム計測のため、フォトフィニッシュカメラが3台設置されます。選手がフィニッシュラインに近づくとカメラが作動し、フィニッシュライン上の極細の写真を撮影。これらの写真をつなぎ合わせた画像をもとに、選手のトルソー(胴体)がラインを越えたタイミングを捉え、その瞬間に着順とタイムを確定させています。

スターティングブロック

写真 落合直哉

110mハードル・100mハードルなどの短距離種目では、圧力センサーが内蔵されたスターティングブロックを使用して、公平なレース運営を行っています。スタート号砲が鳴ったあとすぐにリアクションタイムが計測され、スタート号砲からスタート動作を起こすまでの時間が0.1秒より速い選手がいた場合、自動的にリコール音が鳴ります。また、どの選手にも公平にスタート音が聞こえるようにスピーカーが内蔵されています。

400mハードルの歴史にまつわるトリビア

ハードル走は、1864年にイギリスのオックスフォード大学で行われた「120ヤードハードル走」が競技の始まりでした。「120ヤードハードル走」は、現代では110mハードルとして残っています。一方、400mハードルは、1900年の近代国際大会から正式種目として採用されました。

1900年の世界大会では、アメリカのウォルター・テュークスベリーが57秒6で優勝。以降、徐々にタイムを縮め、1992年の世界大会では、アメリカのケビン・ヤングが46秒78の記録を樹立。しばらくは、46秒台がマークされないほどの記録でした。そして、2021年に東京で開催された世界大会で、ノルウェーのカールステン・ワーホルムが、史上初めて46秒台を切る45秒94で世界記録を打ち立てました。

セイコーは世界陸上のオフィシャルタイマーを務めています

選手のパフォーマンスを正確な計時計測で支えるセイコーは、世界陸上のオフィシャルタイマーです。1987年の第2回ローマ大会以来、すべての世界陸上においてオフィシャルタイマーを務めています。東京2025世界陸上でも、正確な計時計測により、大会の盛り上がりを裏方として支えます。