世界各国のアスリートが集い、2年に一度開催される「世界陸上競技選手権大会(世界陸上)」。トップアスリートが己の限界に挑み続けるこの大会では、さまざまなストーリーや感動が生まれます。この大会でとくに注目を集める種目の一つが、ポールを使って高さを競う「棒高跳び」です。英語では“Pole Vault(ポール・ボールト)”と表記され、跳躍を“Vault(ボールト)”、競技者を“Vaulter(ボールター)”と呼びます。

棒高跳びの最大の特徴は、しなりのあるポールを用いることで、他の跳躍種目より高い記録を生み出すダイナミックな動きにあります。助走をつけて約4~6mの高さに設定されたバーを跳び越える姿は、多くの観客を魅了します。本記事では、この競技の基本ルールや動作のコツ、使用されるポール、記録の歴史について解説します。

観戦前に押さえておきたい棒高跳びの基礎知識

棒高跳びの種目としての基本

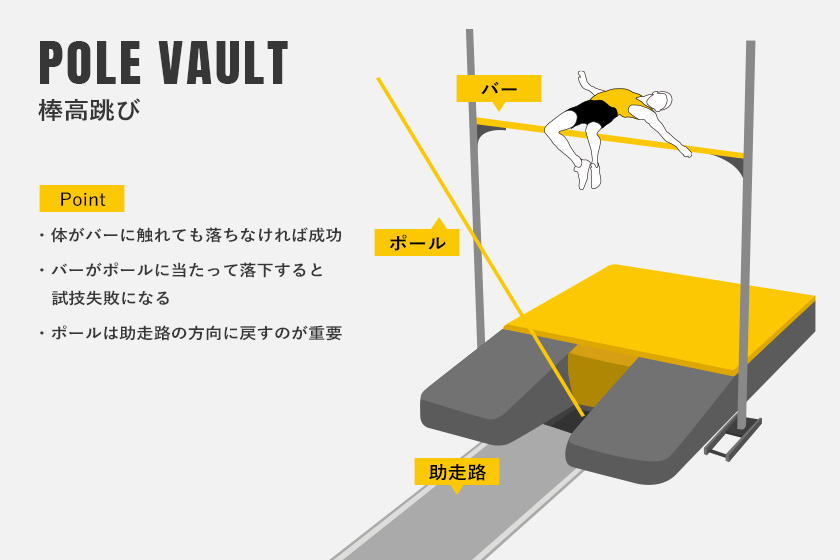

棒高跳びは、助走をつけて、ポールを「ボックス」と呼ばれる地面の穴に差し込み、その反発力を活かしてバーを跳び越える種目です。ポールは表面が滑らかであれば、材質・長さ・太さなどの規定は定められていません。そのため、挑戦する高さに対して、各選手は自分に合ったポールを選びながら試技を行えます。

棒高跳びのルール

棒高跳びでは、体がバーに触れてもバーが地面に落ちなければ、その跳躍は成功と判定されます。ただし、ポールがバーに当たってバーが落下した場合は失敗となります。そのため、跳躍時はポールを助走路の方向に押し戻すことが重要になります。

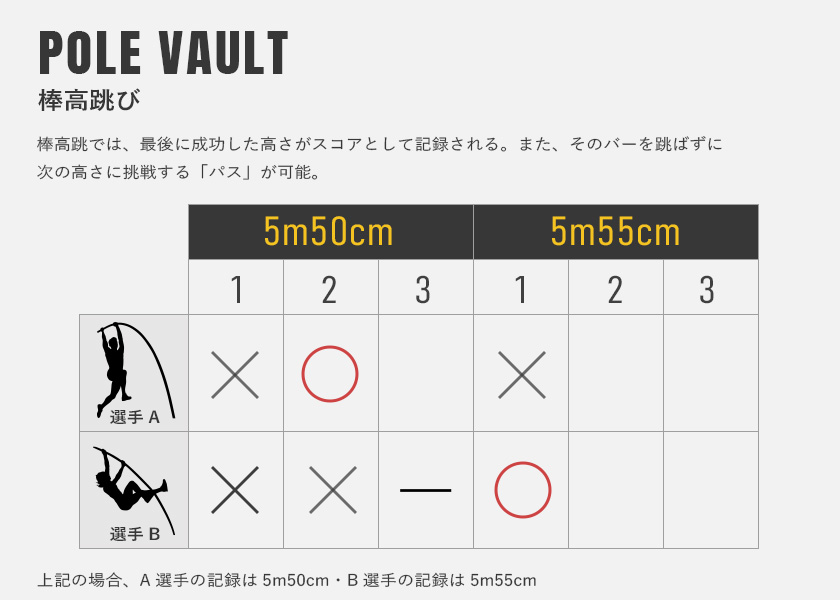

試技では、各選手が同じ高さのバーに対して3回まで挑戦できます。すべての試技に失敗した時点で競技が終了し、最後に成功した高さがスコアとして記録されます。同じ高さを跳んだ選手が複数名いる場合は、その高さに挑戦した試技数が少ない選手が上位となります。

また、選手は試技をすべて行う必要はなく、「パス」して次の高さに挑戦できます。パスは何回でも可能ですが、試技に失敗した場合には、最後に成功した高さが記録となるため注意が必要です。少ない跳躍で体力と集中力を温存したり、他の選手の記録を参考にして次の挑戦を考慮したりと、上手なパスの活用法が求められます。

例えば、2人の選手がある高さに挑戦していた場合、2回目の試技で成功したA選手と、3回目の試技で成功したB選手がともに次の高さの跳躍を失敗すると、A選手の上位が決まります。こうしたケースでは、B選手が3回目の試技をパスして体力を温存し、次の高さを1回目で成功できれば、一発逆転を狙うことが可能です。ただし、バーをあげた試技を3回すべて失敗すると、最後に成功した試技の高さがB選手の記録となります。

このように、パスを使った駆け引きがあるのも棒高跳びの見どころの一つと言えるでしょう。

棒高跳びの動作の特徴

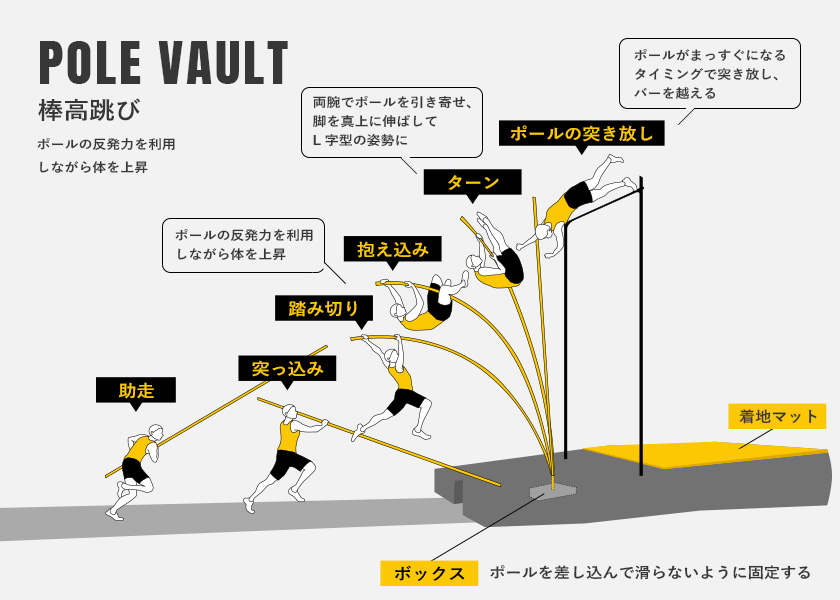

棒高跳びでは、しなりのあるポールがまっすぐに戻る反発力を利用しながら体を上昇させ、跳躍を行います。上昇時には、両腕でポールを引き寄せ、脚を真上に伸ばしてL字型の姿勢を取るのが特徴です。さらに、体を捻って倒立の姿勢へと移り、ポールがまっすぐになるタイミングで、ポールを突き放し、バーを越えます。

棒高跳びの一連の動作では、力強い踏み切りや空中での動作を行うため全身の筋肉を使わなければなりません。空中での倒立の姿勢や体さばきといったテクニックも必要になるため、体操競技のような要素もあるのがこの種目の特徴です。

棒高跳びでセイコーが実践する計測方法

世界陸上のオフィシャルタイマーを務めるセイコーは、計49種目の計時計測を行い競技運営を支援しています。棒高跳びにおいては「光波距離計(EDM - Electronic Distance Measurement)」を活用しバーの高さを測定。正確な計測を行い競技運営を支援しています。

光波距離計(EDM)

光波距離計(EDM)は、距離と高さをレーザービームで光学的に計測する機器です。反射光を利用してプリズムの中心を検知する「自動視準方式」を採用しており、人的誤差のない安定した計測を実現。棒高跳びでは、試合開始前やバーの高さが変更されるタイミングで計測を実施しています。

棒高跳びの歴史にまつわるトリビア

棒高跳びは、羊飼いが棒を使って垣根や川を跳び越していたことが発祥と言われています。初期はポールにヒッコリーやモミなどの木材が使用されていましたが、次第に竹や金属、グラスファイバーへ進化し、記録も更新されてきました。

木製ポールはしなりや反発力が低いため、2~3m程度の記録に留まっていました。その後1900年代から、ポールに竹が使用されるように。竹は木よりも軽くしなやかなため、より高いジャンプを可能にし、記録は4m台まで伸びました。棒高跳びに使用される竹ポールは、日本製が多く使用されていましたが、第二次世界大戦の影響で流通が減り、代わりに金属製ポールが登場しました。鉄や鋼鉄などの金属ポールは、竹よりも強度があり耐久性に優れていますが、重くしなやかさに欠けるため、跳躍の柔軟性には限界がありました。

そして1960年代以降、現在でも主流となっているグラスファイバー製のポールが登場します。グラスファイバーは軽量でありながら非常に強度が高く、しなやかさと弾力性を兼ね備えており、棒高跳びの競技に革命をもたらしました。選手たちはより高い跳躍を実現し、世界記録も急速に更新されるように。1994年にはセルゲイ・ブブカ選手が6m14の屋外記録を樹立し、2024年にはアルマンド・デュプランティス選手がさらに上回る6m26を達成しました。

現在、棒高跳びのポールはほとんどがグラスファイバー製です。素材の進化によって競技はさらに高度化し、選手たちの能力を最大限に引き出せるようになっています。

セイコーは世界陸上のオフィシャルタイマーを務めています

選手のパフォーマンスを正確な計時計測で支えるセイコーは、世界陸上のオフィシャルタイマーです。1987年の第2回ローマ大会以来、すべての世界陸上においてオフィシャルタイマーを務めています。東京2025世界陸上でも、正確な計時計測により、大会の盛り上がりを裏方として支えます。