文 折山淑美

写真 落合直哉

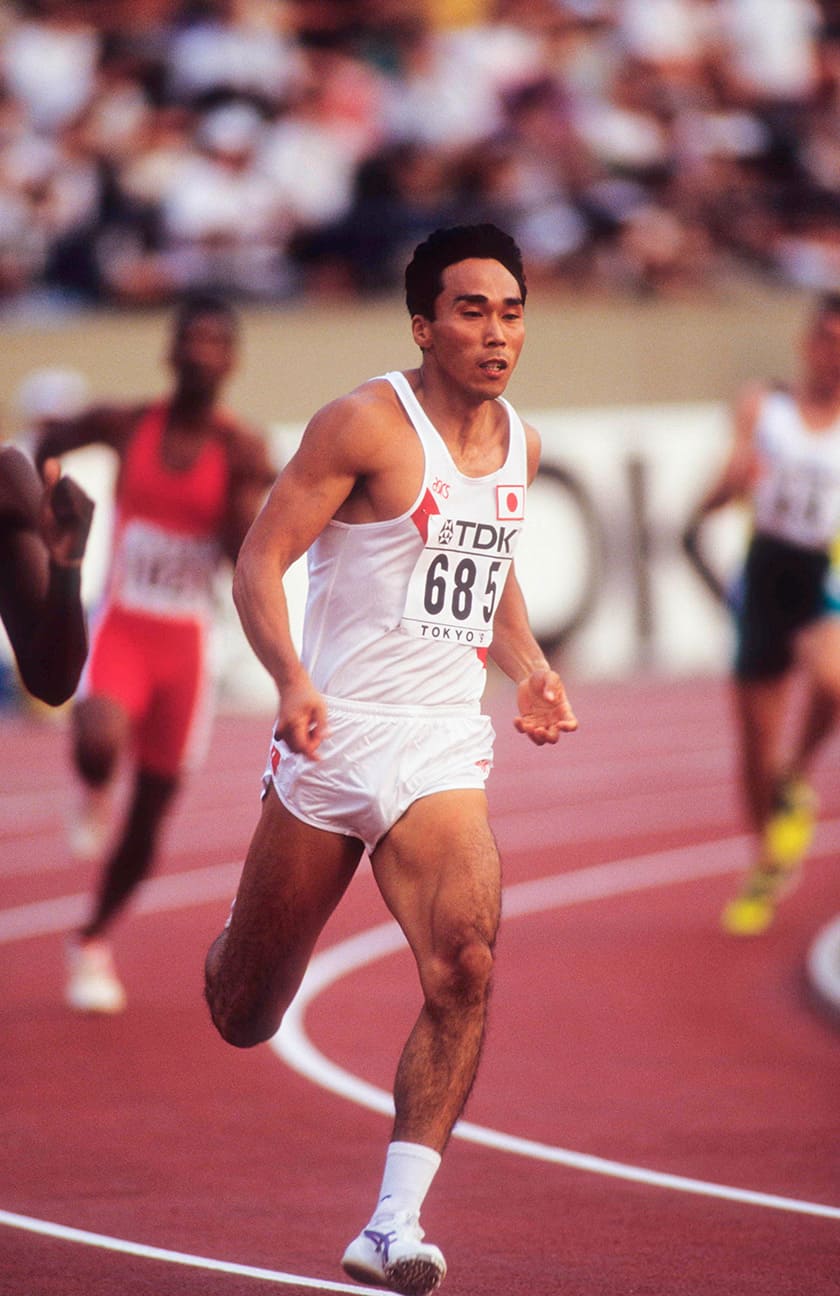

初めて日本で世界陸上が開催された1991年の東京大会。

国立競技場で行われた記念すべき大会の男子400mで、日本陸上競技短距離の新たな歴史を刻む決勝進出という快挙を成し遂げた男がいる。その名は高野進。ブダペスト2023世界陸上で佐藤拳太郎が塗り替えるまで、32年間も男子400mの日本記録保持者であり続けた日本陸上界の紛れもないレジェンドだ。

現役引退後は指導者として末續慎吾、塚原直貴といったスター選手を輩出し、Team Seikoのデーデー ブルーノを指導するなど名伯楽としても才覚を発揮している。高野は自国開催となった世界陸上で何を思い、どんな心境で国立競技場のトラックに立っていたのか。「日本で“ファイナリスト”という言葉を広めたのは自分。設計したプランが実を結んだ結果。」と語る高野に、東京1991世界陸上や現役時代について振り返ってもらった。

自己ベスト更新後に自身の陸上を堪能した日々

陸上を始めたのも、400mを専門にしたのも自分の意志ではなかったと語る高野。しかし、競技と向き合い“自分なりの走る哲学”を構築した

写真 落合直哉

88年ソウルの大舞台。400mのトップ選手の証しである45秒突破を果たす44秒90を出した準決勝は5位に終わった。目指していた決勝進出は果たせなかったが、「400mの選手にとって夢の記録が44秒台。100mで言えば9秒を出すみたいなもので、世界で認めてもらえる記録です。だから44秒が出た喜びと、決勝にいけなかった悔しさはちょうど同じぐらいでした。今の力ではこれが精一杯やり切った結果であり、残念という気持ちはありませんでした。」と振り返る。

「陸上自体も自分がやりたいと思ったわけでもなく、足が速いから陸上部に入れと言われたから始めました。同様に人に導かれるまま400mの選手にもなりましたが、注目されないマイナーな種目だとは感じていました。でも他にできることはないし、幸いにも大学3年で日本記録を出せたので、『勝てるのなら、このオタクのような種目でもいいかな。』と思ってやり続けていたのが正直なところです。脚光を浴びない辛い種目に向き合う時間が長かったから“自分なりの走る哲学”を考えるようになったのかもしれません。」

86年にソウルで行われたアジア大会を45秒00で制したことが、さらにもう一歩400mにのめり込むキッカケだったと言う高野。44秒90を出した時は27歳だった。当時は多くの選手が20代後半で競技をやめて仕事に専念していたこともあり、メディアからは「この記録は引退の花道ですね。」とも言われてやめなければいけないのかとも思ったそうだ。

東京1991世界陸上に向けて、一度400mから離れるプランニングが功を奏し、ベストな走りを見出すことができた高野

写真 フォート・キシモト

「でも自己ベストを更新してやめるのも、正直どうかなと思って。それまでを振り返ってみても、自分が陸上を本当に好きなように楽しめたかというとそうではありませんでした。だから本当の意味で陸上を堪能することを、残りの現役生活で思い切り楽しんでみたいと思うようになりました。まず1年間はほぼ休んで、それから100mに専念し、次は200mにチャレンジしたいという感じで。91年に世界陸上が東京で開催されるタイミングで30歳を迎えるので、最後に自分の中の花火を上げるつもりでいましたね。」

ゴール後は常に倒れ込むほど力を出し切る400m。辛いとわかっていてスタート前に気持ちが重くなるくらいなら、100mや200mで日本選手権などの大会に出てみたいと思ったようだ。89年は100mで3位。「優勝するつもりだったけど、甘くなかったですね。」と高野は苦笑する。そして、90年は日本選手権の200mで2位になると、9月に北京で開催されたアジア大会では同種目で優勝を成し遂げた。

そんな高野にはソウルで感じたひとつの思いがあった。それまで追求したイーブンペースの走りで44秒90を出したが、300m通過時には4選手がかなり前を走っていて追いつけず、勝負に参加できなかったという教訓だ。

「相撲で言えば、相手のまわしを取るような感覚です。前半から世界のトップと同じペースでついていこうと思ってショートスプリント(100mと200m)に挑戦してみました。400mを休んだことでそれまでの染みついていた走り方が上手くリセットされ、100mや200mを走るスピードが400mと結びついてきたのが30歳の時ぐらいでした。」と語るように、他種目への挑戦によって得られた経験により、高野の400mの走りは複合的な要素が重なることで研ぎ澄まされていった。

決勝に残ることの価値を世の中に広めた功績

東京1991世界陸上の400mで決勝進出を果たした高野。ファイナリストになって初めて見える景色があったようだ

写真 フォート・キシモト

30歳になってすぐに臨んだ東日本実業団陸上で45秒09を出し、自信を胸にその舞台に立った日本選手権の決勝では、「バックストレートでは前の選手が止まっているように見えました。」という走りでその後、32年間破られなかった44秒78の当時の日本記録を樹立した。

そして、迎えた東京1991世界陸上では「当時は4ラウンド制(1次・2次予選、準決勝、決勝)で準決勝は各2組の4着までが決勝に残れる仕組みです。4組ある2次選で3位になり、準決勝で強い選手が4人いる組の5番目になってしまうと展開が厳しくなると思いました。決勝進出のために極めて重要になるのは2次予選であると考え、レース戦略を非常に重視していました。」という思惑のもと、第1組で44秒91を出して2次予選を2位通過。準決勝も狙い通りに3位になって決勝進出を果たした。

「正直言って、嬉しいよりも『良かった!』みたいな、ホッとした気持ちのほうが強かったですね。その2日後の決勝は『現実か夢か?』みたいな感じでした。決勝は世界のトップアスリートが全力で臨む、誰もが真剣に走る場。準決勝まではこっちがいくら真剣に勝負を挑んでも、トップの連中は後ろを振り向いて流すのが常です。その悔しさはずっと胸の中にありました。しかし、決勝の招集所にいざ行ってみるとみんなが緊張しているのがわかりました。『この緊張感を味わうためにずっとやってきたんだ!』と気合いが入りましたし、全員が真剣な眼差しでスタート地点に向かう中に自分もやっと足を踏み入れられた喜びがありましたね。いろんな人に支援してもらったりお世話にもなったりもしましたが、こうして世界陸上の400m決勝の舞台に立つことは、自分自身で設計してプランを組み立てた結果です。ショートスプリントを経験し、3年目で400mに復帰して世界のファイナルを狙う――それが本当に実現したんだなという喜びとともに、『夢は自分自身で叶えるもの。』であることを実感しましたね。」

5日間で4レース。決勝は「もうほとんど灰になってしまっていたからぜんぜん戦えなかった。」と語る通り、タイムも45秒39で7位だった。しかし、短距離種目で決勝進出を果たしたインパクトは絶大だった。

「大会後はテレビにもいろいろ出させてもらいましたが、街を歩いていても声をかけられるようになり、それまで経験してなかった注目されるストレスを感じましたね。学内で学生に『アッ、高野だ!』と指を差された時は、『先生を指差すなよ。』と思いました(笑)。ただ、メディアに出ていろんな分野の人と出会えたことは良かったです。それまでは陸上しか知りませんでしたが、同じように高みを目指す他分野の一流の方々と話をする機会が増えました。一生懸命やってきたからこそ巡ってきた機会ですし、いろんな世界があるとわかって嬉しかったですね。」

トラック種目での決勝進出は、今でも日本人にとっての大きな目標となっている。ファイナリストの価値を日本に広められたと高野は笑顔で語る

写真 落合直哉

そんな高野の功績のひとつに、“ファイナリスト”という表現で決勝進出の価値を高めたことが挙げられる。それまでの陸上は、日本が世界に通用する種目であるマラソンしか注目されないのが現実だったが、トラック&フィールド種目にも視野を広げさせた。

「“メダリスト”という言葉は当時のメディアもすでに使っていました。自分は残念ながらメダリストまでにはなれないとわかっていましたが、決勝進出はできると確信していました。海外では当たり前に使われ、賞賛される“ファイナリスト”という言葉を使い、ひたすら『陸上のファイナリストはものすごく価値が高い!』と言い続けました。そういう意味では、ファイナリストという言葉を国内に広める貢献はできたのかなと思います。メダルはもちろんですが、決勝に残ること自体に価値があることを、日本のみなさんに伝えたかったんですよ。」

世界陸上には第1回大会の83年ヘルシンキ大会、87年ローマ大会に連続出場している高野だが、その2大会はともに2次予選敗退だった。高野はそれを周期の悪さだったと分析する。当時の世界陸上はまだ4年毎の開催。前年のアジア大会での成績は良くても、世界陸上で振るわず、そして、翌年がまた良くなるという繰り返しだったという。

「3度目の世界陸上が東京だったので、『この周期はまずいな……。』と思って1年休みました。その後、じわじわと結果を残してなんとなく知られているか、知らないかぐらいの知名度で決勝に残ったものだから、『陸上って結構面白いね!』という世間の評価につながったのだと思います。以前まで8位は素晴らしいではなく、『惜しくも8位、残念!』という風潮でしたが、決勝に残ることは出場者全員が目指している目標です。メダリストだって決勝に残ることをまずは目指しますから。決勝進出に対するリスペクトについては、91年の東京大会から芽生え始めたのだと思います。」

東京2025世界陸上に向けて日本勢に期待すること

自身の経験から、東京2025世界陸上では日本選手団に自国開催の地の利を活かしてと語る高野

写真 落合直哉

高野が日本陸連強化委員長として臨んだ大阪2007世界陸上では、自国開催の日本は結果を残せなかった。暑さもあったが日本選手団への待遇も満足できるものではなく、メディアが有力選手たちを持ち上げすぎたことによる過剰負担も一因となった。その反省を活かすためにも、東京2025年世界陸上では「地元の利を活かしてほしい。」と期待を込めた。

「2024年のパリで活躍した女子やり投げや男子ハードルなどがまず期待される種目です。自分が携わってきた男子短距離でも、メダルを目指すサニブラウン・ハキーム選手のスタートがだいぶ良くなってきているので期待感がありますね。4継(4×100mリレー)も僕が代表に携わっていた07年大阪や08年北京は『この4人しかない!』という感じで選択肢がありませんでした。今は候補が多すぎることがむしろ悩みになっていますよね。

桐生祥秀選手の3走の安定感には期待できますが、課題は1、2走。パリでは2走のサニブラウン選手は無難に走りましたが、1走に過去ピカイチと言える山縣亮太選手のカムバックを期待したいですね。山縣選手のように最後まで失速せずに2走のサニブラウン選手が全力でダッシュするところに追いつける力のある選手を置ければ、金メダルにも近づくと思っています。

東京2025世界陸上に向けて日本勢に期待する高野。また、日本人総アスリート計画をビジョンに掲げたNPO法人を設立するなど、自身の新たな社会との関わり方への挑戦にも意欲的だ

写真 落合直哉

また、マイルリレー(4×400mリレー)に関しても1人くらいは44秒5を出して決勝に進み、44秒台が3人いる布陣になれば、メダルも狙えます。ブダペスト2023世界陸上では私の400mの日本記録が更新され、古い友人との別れみたいな寂しさはちょっとありました。しかし、『まだ0秒01の更新か。』とも思いました(笑)。44秒70や69までいってくれたら『おー、素晴らしい!』となりますし、自分も生涯目標は44秒5だったので、そのレベルまで行く必要はあると思います。自分が引率していた選手が今コーチになっているので選手たちは孫みたいな感じですが、非常に頼もしいですし、活躍を期待しています。」

こう話す高野はこれから自身が成し遂げたいことについては、こう語る。

「日本人総アスリート計画をビジョンに掲げたNPO法人を作りましたが、生きることそのものにチャレンジできるような生き方を広めたいです。チャレンジとなると少し重たいかもしれませんが、自分自身を放棄しないというか。老いもあるので無理にそれを背負っていく必要はありませんが、自分の可能性に少し好奇心を抱きながら、『今日は階段で上がろうか。』など、日々の暮らしをより前向きにアクティブにするサポートをしたいですね。

次の目標はトップ選手を輩出するよりも、もう少し広い視野で元気な高齢者を増やしたいと思います。日常生活の中で走ることや運動することに対して、見たり、挑戦したり、応援したりする姿勢に寄り添っていけるようなイメージです。今後は徐々に、自分の仕事もそういう分野にシフトしていきたいと思っています。」

セイコーは19大会連続で世界陸上のオフィシャルタイマーを務めます

選手のパフォーマンスを正確な計時計測で支えるセイコーは、世界陸上のオフィシャルタイマーです。1987年の第2回ローマ大会以降、すべての世界陸上でのオフィシャルタイマーを務めており、東京2025年世界陸上で19大会連続となります。正確な計時計測で世界最高峰の陸上競技の大会を支え続けています。

元陸上短距離選手・指導者

高野進

男子400mの前日本記録保持者であり、現在は東海大学で学生を指導する大学教授。デーデー ブルーノを陸上界のトップ選手に引き上げた名伯楽でもある。東京1991世界陸上では400mで決勝進出を果たし、日本中にファイナリストという言葉を知らしめた。