文 C-NAPS編集部

イラスト 森彰子

鍛えぬいた肉体を駆使して、技の難度や美しさを競う体操競技。多くの世界大会で、優秀な成績を収めてきた日本にとっては“お家芸”と呼べる競技です。特に男子に関しては、内村航平さん、橋本大輝選手という世界王者を輩出しており、“体操ニッポン”の愛称で世界各国から羨望の眼差しを集めています。

非常に注目度が高い体操競技ですが、「種目や技のどこに注目すべきか知りたい。」という方もいるでしょう。体操は男女で種目が異なり、さらにそれぞれの種目で繰り出される技も数多く存在しているので、まずは基本を押さえることが大切です。体操観戦をより楽しむための基礎知識として、男女別の種目と注目の技を解説します。

体操競技は男子6種目、女子4種目の計10種目!

体操競技は、男女で実施される種目が異なる点が特徴です。ダイナミックで力強い大技が特徴の男子と、エレガントでしなやかな技が魅力の女子で、それぞれの特性を活かした種目が採用されています。具体的には、男子がゆか、あん馬、つり輪、跳馬、平行棒、鉄棒の6種目、女子は跳馬、段違い平行棒、平均台、ゆかの4種目です。それぞれの種目の特徴を説明します。

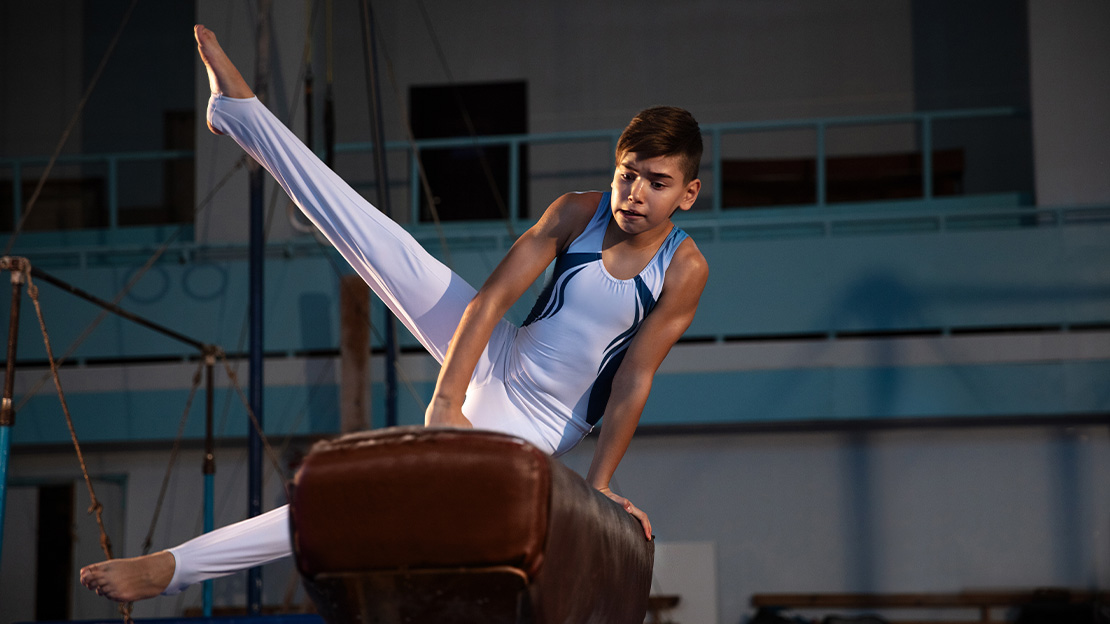

「男子ゆか」は難度の高い技の連続による75秒の短期決戦

弾性のある12×12mの正方形のゆかで演技を行う種目です。ゆかはタンブリングバーンと呼ばれる特殊構造(反発材が下にある板の上にカーペットが重ねられた構造)になっており、通常の地面よりも高いジャンプが可能になります。ゆかの反発力を活かして、跳躍、倒立、回転、宙返りなど難度の高いさまざまな技のコンビネーションを繰り出し、演技のラストでピタッと止まる着地ができると高得点になります。男子の試技の時間は75秒であり、派手な跳躍技が数多く見られる短期決戦の種目だと言えるでしょう。

「あん馬」は試技中に止まることが許されない高難易度の種目

馬の背中のような形の台についた2つの取っ手を活用し、腕で身体を支えながら美しく俊敏に技を繰り出す種目があん馬です。一般的に「あん馬」と表記されますが、漢字では「鞍馬」。馬の鞍(くら)を模した器械の上で演技することからその名がつけられています。あん馬は体操競技の中でもっとも難しい種目と言われています。その理由として挙げられるのは、静止技がないこと。試技が開始されると、演技終了まで止まることが許されないため、一度バランスを崩すと大きく減点になる恐れもあります。ノンストップの華麗な技の連続が魅力です。

「つり輪」は床上2.8mでの静止が求められる腕力が不可欠な種目

床上5.8mの高さの支柱から吊るされた2本のつり輪を使って演技する種目です。つり輪の高さは2.8mの高さに位置しており、輪を手でつかんで宙に浮いた状態の自身の身体を支えるのは腕力のみ。そのため、体操競技の中でもっともパワーを必要とします。技の種類には懸垂振動技や振動倒立技、力技、静止技があり、足先までピンと伸ばした状態でそれぞれの技を決めるのは困難を極めます。また、2本のつり輪を交差させてはいけないルールもあり、自身の腕力をフル活用して技構成を決められるかがポイントとなります。

「跳馬」は跳び箱と同じルーツを持つ一瞬で完結する跳躍系種目

跳馬は小学校の体育の時間で多くの学校が取り入れている跳び箱と同じルーツを持つ跳躍系種目です。古代ローマで兵士がスムーズに乗馬する技術の習得のために、木馬を用いて跳び乗る練習をしたのを起源とします。それが学校教育では跳び箱となり、体操競技としては跳馬として発展しました。跳馬は助走、踏み切り、着手、跳躍、着地という一連の流れで行う特性上、体操競技の中でもっとも瞬間的に終了します。跳躍時の技のスケール・美しさや、助走からの着地まで一瞬たりとも目が離せない種目です。

「平行棒」は2本の棒を駆使して見られる多彩な技が魅力

平行棒は、2mの高さで水平かつ平行に配置された、弾力のある全長 3.5mの2本の棒を用いて演技する種目です。鉄棒と似ている点もありますが、使われる棒はよりしなって軟らかい点が特徴。片方の棒に両手でぶら下がるのも、片手ずつ別々の棒に手をかけてぶら下がるのもOKのルールのため、多彩な技構成が見られるのが魅力です。一方で、手または腕以外の体の部位で支えることはできないので、つり輪と同様に腕力が要されます。また、静止技はあるものの、あん馬同様に試技開始から着地まではノンストップで行われます。

「鉄棒」はダイナミックな技構成で展開される体操競技の花形

「体操」と聞いて多くの方がイメージするのは鉄棒かもしれません。高さ2.8mの鉄棒で遠心力を利用して、空中で手を離す手放し技や、脚をピンと伸ばして高速で回転する大車輪などダイナミックな技を繰り出す種目です。「体操競技の花形」として人気が高く、観客を魅了し続けています。技の構成は至ってシンプルで、鉄棒にぶら下がった状態で開始し、着地するまでに数々の回転技を披露します。また、手以外で鉄棒を支える行為は禁止であり、腕力によって遠心力の加わった身体を支える迫力が種目としての魅力です。

「女子跳馬」は1演技につき1つの技で完結する種目

男女で大きく特性が違うゆかとは異なり、跳馬は男女での種目としての違いはほとんどありません。唯一の違いと言えるのが跳馬の高さであり、男子の1.35mと比べて女子は1.25m。0.1mほど低い仕様になっています。以前までは跳馬の向きが男子は縦、女子は横と違いがあったものの、2001年のルール改訂によって男女ともに縦向きになりました。試技が始まると助走をつけて、ばねを内蔵した体操用踏み切り板であるロイター板で踏み切り、着手して技を決める流れも男女同様です。1演技で1つの技しか繰り出せないのでまさに一発勝負の種目です。

「段違い平行棒」は高さの異なる高棒と低棒の移り技などが多彩

段違い平行棒は、男子の鉄棒と平行棒の要素を併せ持つ女子だけの種目です。平行に設置された高さの異なる2本の棒(高棒が2.4~2.5m、低棒が1.6~1.7m)を使って、車輪、ひねりなどの技や高棒と低棒の移り技、棒を放して演技をする離れ技などを繰り出します。男子の鉄棒と比較すると、高さの異なる2本の棒を活かした手放し技が多い点が特徴です。技の構成やバリエーションも豊富なので、女子ならではの優雅な演技が楽しめます。また、助走からロイター板を使って棒に飛びつき、その勢いで演技開始をする点も鉄棒との違いです。

「平均台」はわずか0.1mの足場で回転するなど優美さが魅力

長さ5m、幅0.1m、高さ1.25mの皮革(バックスキンレザー)で表面が覆われた木製の平均台の上という非常に限られたスペースで演技する種目です。まるで綱渡りをするかのごとく、狭いスペースで90秒間にわたり滑らかに優美に演技するのが特徴。観ている人からすると手に汗握るようなスゴ技の連続を楽しめます。平均台では技の難易度に加えて、美しさも非常に重要になります。女子ならではの滑らかなリズム、バランス、ターンは必見です。

「女子ゆか」は音楽に合わせて演技する男子よりもエレガントな種目

種目名は男女共通であるものの、ルールは大きく異なるのがゆかの特徴です。男女での最大の違いは、女子だけ「音楽に合わせた演技を行うこと」。演技時間も男子が75秒のところ、女子は90秒であり、ダイナミックさに加えてエレガントで芸術的な演技が求められるのが特徴になります。選曲のチョイスやその音楽と演技がシンクロしているのかという点も見どころの1つです。男女でそれぞれの演技を比較することで、より観戦が楽しめるかもしれません。女子は表現力や芸術性という部分にも着目することをおすすめします。

体操競技の技は常に進化!高度化する技の「難度」とは?

体操競技の基本である男女計10種目を押さえたうえで、次に注目すべきは技の難度です。体操では演技で披露する技の難度(難しさ)が決まっており、それによって得点が変わります。難度はアルファベットで表記されており、Aから始まって徐々に難度が高くなっていく仕組みです。

2023年現在では女子ゆかで「後方かかえ込み2回宙返り3回ひねり」を繰り出す「バイルズ2」という技が最高のJ難度認定をされています。男子では宮地秀享さんが2017年世界選手権の鉄棒で「バーを越えながら、後方伸身2回宙返り2回ひねり懸垂」を成功させた「ミヤチ」が最高のI難度の技です。

1964年に東京で開催された世界の大舞台では、「ウルトラC」という言葉が一世を風靡しましたが、その時代ではC難度が最高レベルでした。体操競技の技は常に進化しており、その傾向は今後も続くことが予想されています。また、ゆかで世界王者に輝いたことのある白井健三さんは、ゆかで3つ(シライ/グエン、シライ2、シライ3)、跳馬でも3つ(シライ/キム・ヒフン、シライ2、シライ3)と計6つの技に自身の名前がついています。今後も日本人の名前がついた新たな技が誕生することでしょう。

セイコーでは体操競技のサポートを行っています

セイコーは2015年度から公益財団法人 日本体操協会のオフィシャルサプライヤーを務めています。全日本体操個人総合選手権やNHK杯など主要大会の協賛を通じて、日本の体操競技をサポートしています。